Frankreich, 1184: Nachdem seine Frau wegen der Totgeburt des gemeinsamen Kindes Selbstmord begangen hat, erhält der junge Schmied Balian Besuch von einer Gruppe Kreuzritter, die auf dem Rückweg ins Heilige Land sind. Der Anführer, Baron Godfrey von Ibelin, bekennt sich als leiblicher Vater des überraschten Schmieds und bietet ihm einen Platz an seiner Seite an. Balian lehnt zunächst ab.

Doch als er erfährt, dass sein Bruder, der Priester des Dorfes, seine tote Frau als Selbstmörderin hat köpfen lassen, ist es mit seiner Duldsamkeit vorbei. Er bringt seinen Bruder um und eilt seinem Vater nach, um in Jerusalem Vergebung für sich selbst und seine tote Frau zu finden.

Es ist der Beginn einer Reise, die Balian nicht nur in den Orient führt, sondern auch zu sich selbst und zu seiner wahren Bestimmung.

Das Buch zum Film in der Version Director’s Cut aus dem Jahr 2006 mit den Originaldialogen der deutschen Synchronfassung

Disclaimer

Die Rechte an dieser Story, den handelnden Personen und den gewählten Orten, soweit sie nicht historisch sind, liegen ausschließlich bei 20th Century Fox, William Monahan und Ridley Scott. Ich leihe sie mir nur aus und verdiene hiermit kein Geld (es sei denn, die Rechteinhaber gewähren mir doch noch das Privileg, dieses Buch zum Film tatsächlich in Buchform zu veröffentlichen). (Siehe auch Lizenzen)

Vorwort

Vorwort zum Director’s Cut von Sir Ridley Scott:

Ich glaube, man kann dies den Director’s Cut nennen, da es meine Lieblingsversion ist. Hier wurden nicht nur einfach ein paar Aufnahmen hinzugefügt, und die Anfänge und Enden verschiedener Szenen verlängert. Dies ist eine organische Charakterisierung, die ich wieder in den Film eingefügt habe.

Eine der wichtigsten Ergänzungen, die – wie ich finde – nicht hätte fehlen dürfen, war die Sibylla-Figur, die ein Kind hatte. Es hieß immer, diese Geschichte würde vom Thema nicht hineinpassen.

Wenn man in den dritten Akt gelangt, gibt es dort einige Szenen, die in den Augen mancher Leute zu lang sind oder einen zu langen Aufbau haben.

Aber schauen und urteilen Sie selbst. Ich hoffe, es gefällt Ihnen.

Anmerkung der Verfasserin:

Ich bezeichne mich hierfür ausdrücklich nicht als Autorin, mögen die erzählenden Texte auch von mir sein; schließlich war das Drehbuch von William Monahan die Grundlage für den Film. Auch wenn die auf der DVD veröffentlichte Drehbuchfassung nicht in allen Einzelheiten so umgesetzt wurde, wie William Monahan geschrieben hatte, so ist der Inhalt doch zuallererst sein geistiges Kind. Deshalb betrachte und bezeichne ich mich für eine Filmbuchfassung lieber als eine Art Ghostwriter, der das in eine flüssig lesbare Fassung bringt, was Monahan als Richtschnur zu Papier gebracht hat und Ridley Scott mit dem Filmteam in sichtbare Bilder und gesprochene Dialoge umgesetzt hat.

Zugegebenermaßen ist dieses Filmbuch nicht ganz die absolute Treue zu Ridley Scotts favorisierter Fassung, da ich Szenen aufnehme, die auch jetzt noch nicht in der entsprechenden Director’s-Cut-Fassung sind, sondern sich als entfallene bzw. alternative Szenen auf der 4. DVD als Bonusmaterial befinden. Ridley Scott mag es anders sehen, aber manche davon geben ergänzende Informationen über die Charaktere wieder und verleihen ihnen noch mehr Tiefe, als eine entsprechende kürzere oder anders gewählte Szene, die den Weg in den fertigen Director’s Cut gefunden hat. Eine Buchfassung soll – das ist jedenfalls meine persönliche Meinung – immer noch etwas an zusätzlicher Information liefern, was vielleicht beim Betrachten eines Films nicht sofort augenfällig ist, aber vom Leser eines Buches grundsätzlich erwartet wird.

Mit Rücksicht auf die vom Regisseur favorisierte Fassung habe ich diese Szenen aber am Anfang mit ► und am Ende mit◄ markiert. Wer also die Fassung lesen möchte, die der Regisseur als seine Lieblingsfassung bezeichnet, lese bitte über diese Markierungen hinweg. Ridley Scott möge mir verzeihen, dass ich noch etwas neugieriger bin als vielleicht der größte Teil der Zuschauer … oder er selbst.

Bei den Kapiteln habe ich mich sowohl inhaltlich als auch vom Titel her an die Kapitelbezeichnungen des DVD-Begleitheftes gehalten.

Ein Hinweis zu den Namen: William Monahan hat von nunmehr rund 40 Sprechrollen lediglich 14 mit Namen bedacht, was sehr ungewöhnlich ist und Verwirrung stiften kann; besonders dann, wenn die wenigen Namen, die überhaupt in der Besetzungsliste erscheinen, auch nur zur Hälfte in den Dialogen genannt werden. Wozu das führen kann, zeigt das Beispiel der Internetseite imdb.de, die für gewöhnlich sehr gut informiert ist, hier aber über den Unwillen, handelnde Personen mit Namen zu versehen, ziemlich heftig gestolpert ist. So gibt es dort einen Hinweis, dass ein Ritter, der von Godfrey von Ibelin und seinen Mannen besiegt wird und sich als Sohn von Roger de Cormier bezeichnet, der jüngere Sohn von Godfreys Bruder sei. Woher diese Behauptung stammt, lässt sich aus keiner der beiden mir vorliegenden Drehbuchfassungen (eine von der DVD, eine, die in den USA im Handel ist) entnehmen, ergibt sich auch nicht aus den auf der DVD befindlichen Kommentaren von William Monahan und Ridley Scott und erst recht nicht aus der Besetzungsliste des Abspanns.

Nun ist es vielleicht nicht lebenswichtig, wirklich jede Rolle mit einem Namen zu belegen, und mir ist klar, dass insbesondere Balians Bruder und der Johanniter eher stereotypische Figuren jener Zeit sein sollen und deshalb mit allgemeinen Bezeichnungen versehen wurden. Aber letztlich handelt es sich doch um ganz konkrete Menschen, die in einer ganz bestimmten Art und Weise handeln, die gewiss nicht als wirklich stereotyp zu bezeichnen ist. Bei allem Respekt vor dem Spezialwissen von William Monahan nehme ich ihm nicht ab, dass wirklich jeder Dorfpriester ein neidischer Lump und Lügner war (oder doch die meisten so gewesen sein könnten) und jeder Johanniterritter so bodenständig und vernunftorientiert war, wie die von ihm entworfenen Filmfiguren. Zudem heißt es schon in der Bibel: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.“ Im Hinblick darauf, dass William Monahan wie ich selbst katholisch erzogen ist (das lässt sich jedenfalls aus seinem Kommentar zum Film entnehmen) und vor dem Hintergrund, dass Religion in diesem Film durchaus eine Rolle spielt, berufe ich mich auf diese Regelung. Ich bin daher so frei, den in der Besetzungsliste erscheinenden namenlosen Rollen jeweils hauptsächlich die Namen ihrer Darsteller in der französischen bzw. arabischen Form zu geben. Ergänzend habe ich die zusätzlich gewählten Namen in der Besetzungsliste am Ende eingetragen.

Von dieser Form der Namenswahl weiche ich jedoch bei einigen Personen ab, deren Vornamen schwerlich ins Französische übersetzbar sind, für die es historisch belegte Namen gibt oder die im Drehbuch bereits vorhanden sind, aber nicht den Weg in den Abspann fanden. Die Figur des Tiberias ist hier noch eine kleine Besonderheit. Im Kommentar zum Film gibt William Monahan zu verstehen, dass er diese Figur ursprünglich Raymond von Tiberias nennen wollte (im Drehbuch erscheint diese Figur auch noch so), dessen Vorbild er selbst auch ganz klar als Raymond von Tripolis bezeichnet. Er hat diesen Rollennamen auf Tiberias verkürzt, weil die Verantwortlichen bei der Produktionsgesellschaft mit den vielen Reynalds und Raymonds durcheinander kamen … Ich traue den Lesern dieses Filmbuchs mehr Intelligenz zu und werde Graf Raymond von Tiberias auch so nennen. Man wundere sich also nicht darüber, dass zuweilen der Abwechslung wegen „Raymond“ auftaucht, wo Tiberias erwartet werden könnte …

Noch ein Wort zu Balians Dorf und zum Bruder seines Vaters: Auch in diesem Fall ist mir natürlich bewusst, dass das Dorf austauschbar sein soll und eigentlich überall in Frankreich sein könnte, ebenso wie die Adelsfamilie eher allgemeingültig sein soll. Ich persönlich schätze aber eine konkrete Zuordnung, auch wenn ich mich im fiktiven Rahmen bewege. Daher habe ich mir erlaubt, diesem Dorf einen Namen zu geben und es in eine konkrete Gegend zu versetzen, auch wenn es unter dem Strich fiktiv bleibt.

Die im Film (und damit im Buch) tragende Figur Balian von Ibelin ist eine halbfiktive Figur. Der historische Balian von Ibelin war deutlich älter (etwa in Godfreys Alter), unzweifelhaft ehelich und im Heiligen Land geboren. Dieser historische Balian von Ibelin war der Neffe des Vizegrafen von Chartres, wie ich verschiedenen Sekundärquellen entnommen habe. An diesen Umstand habe ich angeknüpft, indem ich sowohl das Dorf in die Nähe von Chartres verlege als auch den Bruder Godfreys mit dem Namen du Puiset belege, da die Familie du Puiset in jenen Tagen Inhaber der Vizegrafschaft Chartres war. Sollten noch Nachkommen dieser Familie existieren, bitte ich sie auf diesem Weg um Verzeihung, mich literarisch an ihnen vergriffen zu haben.

Ein Hinweis zur Handlungszeit: Nach der mir vorliegenden schriftlichen Drehbuchfassung sollen die ersten Szenen in Frankreich im November spielen. Der Film selbst gibt dazu außer der eingeblendeten Jahreszahl 1184 keine Information. Mir ist bekannt, dass die Dreharbeiten mit den Frankreich-Szenen am 12. Januar 2004 begannen – einen Tag vor Orlando Blooms 27. Geburtstag.

Im Hinblick darauf, dass Balduin IV. von Jerusalem am 16. März 1185 starb und Balian bis dahin erst einmal ins Heilige Land kommen muss, sein Lehen auf Vordermann bringen kann und er auch noch an der Ausbesserung der Jerusalemer Stadtmauer maßgeblich beteiligt ist, erscheinen mir allenfalls fünf Monate dafür dann doch erheblich zu knapp zu sein.

Daher übernehme ich den Starttag der Dreharbeiten für den Beginn der Handlung – die Handlung beginnt halt nur 820 Jahre früher.

Einige Begriffe, von denen ich annehme, dass sie nicht jedem Leser bekannt sind, habe ich mit einem * versehen und im Glossar am Ende des Buchs erklärt.

Prolog

Fast hundert Jahre sind vergangen, seit christliche Armeen Jerusalem eroberten.

Armut und Unterdrückung greifen in Europa um sich. Bauern wie Adlige fliehen auf der Suche nach Reichtum oder Erlösung in das Heilige Land.

Ein Ritter jedoch kehrt auf der Suche nach seinem Sohn in die Heimat zurück …

Kapitel 1

Die Hinrichtung

Frankreich 1184

Es war Januar in Frankreich. Januar bedeutete hier eine Zeit, in der Matsch und Frost sich durchaus abwechseln konnten. In der Morgendämmerung eines trüben Tages tauchte das Dorf Saint-Martin-au-Bois in den Hügeln nordwestlich der Stadt Chartres auf. Durch dünne Nebelschleier, in die sich immer wieder einige Schneeflocken mischten, klang das metallische Geräusch einer Spitzhacke, die den frostigen Boden aufriss. Das langsam zunehmende Licht enthüllte einen Mann, der mitten auf der Kreuzung zweier Landstraßen den Boden zu einem rechteckigen Loch aufhackte. Die eine schmale Straße führte von Chartres herauf zum Dorf, die andere schmale Straße kreuzte die erste keine hundert Klafter* vor dem Dorf und verlor sich in der hügeligen Landschaft. Die Kreuzung der beiden Straßen wurde von einem Wegkreuz überragt, wie es sie im katholischen Frankreich zu Tausenden gab und das so verwittert war, dass es seit Beginn der Christianisierung hier zu stehen schien.

Die Dämmerung ließ einen schmalen Körper erkennen, der in ein grobes Leintuch gehüllt war und neben einer einrädrigen, flachen Karre halb auf der Kreuzung und halb im braungrauen Gras des Wegesrandes lag. Der eisige Wind hob das lose über dem Kopf liegende Tuch ab und gab das bleiche Gesicht einer toten Frau frei. Jung war sie, vielleicht Anfang, allenfalls Mitte zwanzig. Ihre toten Augen starrten auf den leise fallenden Schnee, an ihrem schmalen Hals waren deutlich die Würgemale des Seils zu erkennen, durch das sie zu Tode gekommen war – durch Selbstmord. Über den Würgemalen zeichnete sich im stärker werdenden Tageslicht ein dunkles Lederband ab, an dem ein silbernes Kreuz schimmerte.

Unter dem Kreuz saß ein weiterer Mann mit fast kahlem Kopf und einem eingekerbten Ohr und knabberte an einem mageren Frühstück. Sein Name war François, seine Profession das wenig angesehene Amt des Totengräbers. So mager und verhärmt wie er aussah, war klar, dass François keine vierzig Jahre alt werden würde. Nur ein paar Schritt weiter saß ein erbärmlich frierender Priester und teilte mit froststarren Fingern einen frostschlaffen Apfel, der ihm als Frühstück dienen sollte. Ein erbärmliches Frühstück, fand Père Michel, zu erbärmlich für ihn, der gesellschaftlich weit über den beiden Totengräbern stand, mit denen er hier an der Kreuzung den Unbilden des französischen Winters trotzte. Als er den Apfel offen hatte, wurde deutlich, weshalb er ihn lieber zunächst in zwei Hälften geteilt hatte: Ein mindestens ebenso verfrorener Wurm wand sich in der plötzlichen Helligkeit. Und schlimmer als ein ganzer Wurm im Apfel war nur noch ein halbes Exemplar dieser Spezies… Michel schnippte ihn angewidert weg und warf nach dem Fund eines weiteren Wurms tiefer im Apfel die Frucht schließlich weg, ohne auch nur einen Bissen davon genommen zu haben. Der knurrende Magen trug nicht dazu bei, dass ihm wärmer wurde …

„Wegen Selbstmordes wird ihr das Kreuz verweigert – und dann wird sie an einer Kreuzung begraben. Erklärt mir die Logik!“, riss François’ Stimme Michel aus seiner Betrachtung. Als Père Michel nicht gleich antwortete, weil er gedanklich von ziemlich weit weg an die nasskalte Kreuzung zurückkam, verlieh François seiner Aufforderung Nachdruck:

„Vater?“

„Ja?“, erkundigte sich Michel etwas verwirrt.

„Der Teufel ist ein praktischer Mann“, bemerkte François. „Wäre sie eine Hexe gewesen, hätte es sich für ihn wohl kaum gelohnt“, setzte er spitz hinzu. Welcher Teufel der Hölle würde sich schon eine Seele unter einem Wegkreuz schnappen?

Mit einem gereizten Seufzer erhob sich Père Michel und ging zu der jungen Toten hinüber.

„Was weißt du schon von Logik?“, grollte er. Der Totengräber gehörte zu den schlaueren Leuten, dennoch wartete er noch immer auf die Chance seines Lebens, die er längst verpasst hatte.

„Ich habe Ohren, Vater“, erwiderte François. „Auch wenn in einem eine Kerbe ist, weil ich für die Gerechtigkeit eintrete“, spöttelte er und zupfte sich am Ohr. Das eingekerbte Ohr, ein echtes Schlitzohr, bewies, dass François seinem Glück auch auf nicht ganz legale Weise hatte auf die Sprünge helfen wollen.

„Du bist ein armseliger Dieb“, erinnerte Michel ihn an den Grund für die Kerbe im Ohr. „Halt den Mund und grab’ weiter!“

Gehorsam erhob sich der Totengräber und schippte mit seinem Gehilfen das Grab mitten auf der Kreuzung.

Michel ließ sich bei der Toten nieder, scheinbar, als ob er ihr das vom eiskalten Wind fort gewehte Leichentuch wieder über die starren Züge legen wollte, doch das tat der Priester nicht. Seine Hand glitt sanft über die auch im Tod noch schönen Züge der jungen Frau. Michel war Mönch, und das bedeutete, dass er Ehelosigkeit gelobt hatte. Aber er war auch ein Mensch und hatte menschliche Gefühle. Und dass diese Tote in ihrer Schönheit nicht ihm gehört hatte, machte ihn neidisch auf den, dessen Weib sie gewesen war; neidisch auf den, der das elterliche Erbe ungeschmälert bekommen hatte, weshalb für Michel nur der Weg ins Kloster geblieben war …

Seine Hand traf auf das dunkle Lederband, folgte ihm und gelangte zu dem silbernen Kreuz, das recht roh schien. Gleichwohl stammte es aus den Händen eines überaus geschickten Schmiedemeisters, der allerfeinste Silberarbeiten zu machen verstand. Wenn dieses Kreuz das nicht widerspiegelte, lag es eher daran, dass er dieses Kreuz vor langer Zeit gemacht hatte, als er gerade erst begonnen hatte, Schmied zu lernen … Das Kreuz stellte schon wegen seines kostbaren Materials ein kleines Stückchen Wohlstand in dieser armen Bauernwelt dar. Kein Bauer oder Pächter konnte sich so etwas leisten. Michel hatte als Priester auch Besitzlosigkeit versprochen, allen weltlichen Gütern entsagt, aber ein Kreuz …, nun ja, das war schließlich so etwas wie das Handwerkszeug des Geistlichen … Er sah sich verstohlen um, aber die beiden Totengräber waren vollkommen auf das Grab fixiert und sahen nicht zu ihm. Mit einem Ruck riss Michel das Kreuz samt Lederband vom Hals der Toten und ließ es diskret in seiner Gewandtasche verschwinden. Eine Strieme mehr oder weniger würde an einem Hals mit Würgemalen nicht auffallen.

Vor Schreck aufflatternde Krähen, Aasvögel, die auf den kahlen Bäumen nicht weit von der Kreuzung auf eine Möglichkeit gewartet hatten, sich an der Toten gütlich zu tun, bevor sie von Erde bedeckt wurde, weckten die Aufmerksamkeit der beiden Totengräber. Sie sahen eine Lanze* Ritter auf der von Chartres heraufführenden Straße zum Dorf hinauf reiten. Die beiden Männer sahen sich an. Ob sich daraus etwas ergeben konnte?

„Kreuzritter …“, murmelte François. Immer wieder kehrten Kreuzritter nach Frankreich zurück, doch nicht, um zu bleiben; die meisten hatten einst das Kreuz genommen, weil es für sie in Frankreich buchstäblich nichts zu erben gab. Daran hatte sich für sie nichts geändert, und so kamen sie lediglich her, um neue Leute für den Kampf gegen die Heiden anzuwerben. François witterte eine neue Chance, sich in einer neuen Welt ein neues Leben aufzubauen und sich hoffentlich nicht noch länger mit dem Begraben toter Menschen befassen zu müssen.

Von dem Trupp löste sich ein einzelner Reiter und ritt in schärferem Tempo zu der Kreuzung hinauf. Er trug einen Gambeson*, der von dunklem Rot und hellem Ocker gespalten war und aus Samt gearbeitet war. Farbgebung und Material sprachen für einen Knappen als Träger dieser Rüstung, da Knappen in den Farben ihrer ritterlichen Herren eingekleidet wurden, aber bessere Stoffe erhielten als die gewöhnlichen Soldaten. Ein Knappe sollte eines Tages zum Ritter geschlagen werden und war damit Anwärter auf den Adelsstand, wenn er nicht gar adliger Geburt war.

„Bitte, macht den Weg frei“, bat er höflich mit verschnupfter Stimme. Der Knappe hatte sich in der für ihn völlig ungewohnten nassen Kälte eine fürchterliche Erkältung zugezogen … Dass er darum bat, den Weg freizumachen, war ungewöhnlich. Zumeist forderten die hohen Herren in recht grobem Ton, dass das einfache Volk von der Straße verschwinden möge, wenn sie einen Weg zu benutzen gedachten. Dass es hier anders war, sprach für den Herrn des Knappen, unter dessen Banner die bunte Mischung von Männern ritt. Offenbar hatte dieser Mann nicht vergessen, dass auch Adelsfamilien nicht seit Erschaffung der Welt adlig waren, sondern irgendwann in diesen Stand erhoben worden waren …

Eilig räumten die beiden Totengräber den Leichnam und die Leichenkarre von der Straße. Sie und Père Michel verneigten sich ehrerbietig vor den Reitern und wagten kaum, den Blick zu heben. François sah verstohlen hoch und stolperte, von blankem Entsetzen gepackt, prompt einige Schritte rückwärts, als er in das ebenholzschwarze Gesicht eines Mohren sah. Dann erst wurde ihm bewusst, dass dieser Mohr vielleicht ein Nachkomme des berühmten Melchior sein könnte, jenes Weisen aus dem Morgenland, der mit Caspar und Balthasar als einer der Ersten dem Christuskind gehuldigt hatte. Welchen Stellenwert die Weisen aus dem Morgenland in den christlichen Reichen hatten, war schon daran zu erkennen, dass Friedrich Barbarossa, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, die Gebeine der Heiligen Drei Könige vom Zweiten Kreuzzug mitgebracht und in Köln in einem kostbaren Schrein aufgebahrt hatte.

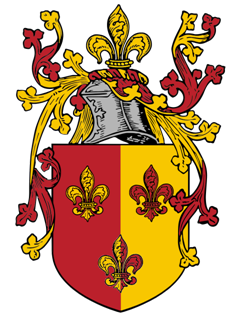

Der ganze Zug passierte die in ehrfürchtiger Haltung verharrenden Dörfler. Erst, als der letzte Reiter auf seiner Höhe war, riskierte Père Michel einen scheuen Blick nach oben und bemerkte, dass dieser Mann offenbar der Herr dieser Truppe war. Er mochte etwa fünfzig Jahre alt sein, trug einen Topfhelm, dessen Visier abgenommen war, einen kostbar mit Pelz besetzten und gefütterten Übermantel und wie alle seine Männer eine Rüstung, die für den Gebrauch im Orient abgeändert war. Das Banner von Gold mit einem schwebenden, dunkelroten Tatzen-kreuz, unter dem die Männer ritten, war seines. Das des Barons Godfrey von Ibelin.

„Knappe!“, rief der Baron. Gehorsam sprengte Knappe Philippe hinter seinem Herrn her, doch kam er schnell zurück und warf Michel eine Münze zu.

„Das ist von meinem Herrn für ein Begräbnis und eine Messe … für ihre Seele“, sagte er, wendete sein Pferd und folgte eilig den anderen Reitern.

Reisende aus dem Orient waren immer gut für Nachrichten aus der großen, weiten Welt, die ein gewöhnlicher Dörfler nie zu sehen bekam; die er auch schon deshalb nie sehen würde, weil es für die meisten Menschen schon eine Versuchung Gottes darstellte, auch nur wissen zu wollen, was sich hinter dem Nachbardorf verbarg …

Während François darüber spekulierte, wie er sich den Kreuzrittern am besten anschließen konnte, raffte Michel schon die Kutte, um den Kreuzrittern ins Dorf nachzulaufen. Aus dem Augenwinkel bemerkte er noch, dass die Totengräber mit dem Aushub des Grabes fertig waren und die Tote ins Grab legen wollten. Er blieb stehen.

„Wartet!“, rief der Priester. „Habt ihr’s vergessen?“

François stutzte. Das meinte Père Michel doch nicht wirklich ernst?

„Sie war das Weib Eures Bruders“, erinnerte er erschrocken. Michel verzog das Gesicht.

„Sie war eine Selbstmörderin. Köpft sie!“, befahl er den Totengräbern eisig. „Und bringt die Axt zurück!“, setzte er hinzu und beeilte sich, den Kreuzrittern zu folgen.

François sah zu der Toten, dann zuckte er verlegen mit den Schultern, hob eine große Henkersaxt und ließ sie niederfahren. Die Axt trennte den Kopf vom Rumpf der Toten.

Kapitel 2

Das Dorf

Godfrey und seine Männer kamen dem Dorf näher, das eine viertel Meile abseits der Burg lag. Godfreys Blick ging zu einem großzügigen Anwesen, dem ein gewisser Wohlstand anzusehen war. Es war eine Schmiede. Jean, ein Johanniterritter, folgte Godfreys Blick. So verloren, wie der Baron dort hinsah, schien er in alter Erinnerung versunken.

„Kennt Ihr diesen Ort, Mylord?“, erkundigte sich der Johanniter.

„Kennen?“, versetzte Godfrey kurz angebunden. „Ich weiß alles über ihn …“

Damit gab er seinem Ross die Sporen und strebte eilig der Burg zu.

Auf dem Weg zur Burg passierten die Kreuzritter eine Baustelle, die ganz danach aussah, dass hier eine neue Kirche gebaut wurde. Viel war noch nicht erkennbar, aber die Fundamente hatten die Handwerker bereits verlassen. Guillaume, der Erzbischof von Chartres, eilte mit nervösen Schritten zur Baustelle hinauf, begleitet von Père Michel.

„Dein Bruder …“, setzte der Erzbischof an, „hast du mit ihm gesprochen?“

„In welcher Angelegenheit, Herr?“, fragte Michel. „Er steht immer noch unter Arrest.“

„Dein Bruder ist so verantwortlich für die Sünden seines Weibes, wie ich es bin“, entgegnete der Erzbischof. Dass Michel seinen Bruder wegen des Selbstmordes seiner Frau hatte ins Gefängnis werfen lassen, passte Guillaume weder ins Konzept noch verstand er es.

„Da gehen die Meinungen auseinander, Herr“, widersprach Michel. Oh, er hatte da ganz andere Ansichten als sein geistlicher Herr …

„Das Begräbnis wurde …“, fuhr der Erzbischof fort, während er den schmalen, steiler werdenden Pfad hinauf strebte.

„Ja“, bestätigte der Priester. Guillaume blieb stehen und hielt Michel fest.

„Und du hast ihren Leichnam … nicht verstümmelt?“, erkundigte er sich, wenngleich der Tonfall mehr Feststellung als Frage war. Er hatte Michel schlichtweg verboten, die Leiche zu köpfen, obwohl es sonst üblich war, dem Allmächtigen einen unmissverständlichen Hinweis zu geben, dass sich ein Menschenkind das Paradies durch Selbstmord hatte erschleichen wollen. Selbstmord war Todsünde und durfte nur durch die Pforten der Hölle führen! So sahen es die weitaus meisten Menschen, nicht nur Geistliche. Aber Erzbischof Guillaume war anderer Meinung und glaubte fest an einen liebenden, verzeihenden Gott.

„Nein“, log Michel beflissen. Der Erzbischof, der einem Seelsorger grundsätzlich nie zugetraut hätte, sich der Sünde der Lüge schuldig zu machen, nickte zufrieden, auch wenn seine Weisung an den Priester dem grausamen Gesetz widersprach.

„Gut. Ein Gesetz kann zu weit gehen. Es kann zu weit gehen!“, schnaufte Guillaume. Sie hatten den Zugang zur Baustelle erreicht und Guillaume blieb am Gerüstabsatz stehen und hielt sich daran fest.

„Ich frage mich, ob Jesus es getan hätte. Im Christentum wurde so viel getan, wozu Christus nicht fähig gewesen wäre“, fuhr er fort. Erzbischof Guillaume kamen zuweilen ernsthafte Zweifel, dass alles, was in den letzten tausend Jahren im Namen des Christentums geschehen war und was manche Christen im Namen Christi getan hatten, vor Christi Augen tatsächlich Gnade gefunden hätte …

„Lass deinen Bruder frei!“, wies er Michel dann an. „Ich komme ohne ihn nicht aus.“

Michel packte ein eisiger Schreck.

„Aber mei… mei… mein Bruder, Mylord Bischof… er ist vom Teufel besessen, und er muss unbedingt … examiniert werden“, wandte er nervös ein.

„Dein Bruder ist so verrückt, wie du es bist!“, wies Guillaume den Dorfpriester zurecht. „Er trauert. Ohne deinen Bruder werde ich die Kirche nicht fertig kriegen. Lass ihn frei!“, wiederholte er seine Anweisung. Dann kramte er in seiner Gewandtasche und förderte eine Handvoll Silbermünzen zutage.

„Und gib ihm das hier“, sagte er und legte die Münzen in Michels Hand, die er dann sanft zur Faust verschloss. „Und sag ihm, dass ich ihn in jedes meiner Gebete einschließen werde.“

Michel verbeugte sich wortlos, sah dem Erzbischof grimmig nach. Als er sicher war, dass der alte Kirchenfürst sich nicht mehr umdrehen würde, ließ er das Geld in seiner Gewandtasche verschwinden. Dann schlug er unwillig den Weg zum Gefängnis ein.

Ein den Kükenfedern kaum entwachsener Junghahn begrüßte mit lautem Krähen und eifrigem Flügelschlag einen herrlichen Sommermorgen und nahm ein genüssliches Staubbad. Das Krähen machte den Herrn des Hahns aufmerksam, der in sauberem, weißem Leinenhemd zur Gartenseite der Schmiede kam und in den Obstgarten hinuntersah. Mit einem glücklichen Lächeln erkannte Balian seine Frau Natalie unten im Obstgarten, wo sie gerade einen jungen Baum pflanzte. Der Obstgarten war ihr ganzer Stolz, den sie hegte und pflegte – und der ihr das mit guten Erträgen dankte. Zwischen den Bäumen pickten die fleißigen Hennen, die Eier und Fleisch lieferten. Auch ihre Schwangerschaft hatte Natalie nicht daran hindern können, sich weiter hingebungsvoll ihrem Garten zu widmen.

Als Balian an den Verandaabsatz der Schmiede kam, stand sie gerade auf, nachdem sie den jungen Baum in die Erde gebracht und gewässert hatte. Eine Bewegung in ihrem Leib erinnerte sie an die frohe Hoffnung und den Mann, den sie liebte. Mit einem ebenso glücklichen Lächeln erwiderte Natalie den liebevollen Blick ihres Mannes Balian und schäkerte mit unschuldigem Augenaufschlag und verführerischem Drehen ihres schlanken Körpers mit ihm.

Balians glückliches Lächeln wich einem besorgteren Ausdruck. Er wollte nicht, dass sie in ihrem Zustand schwer arbeitete – und das Pflanzen von Bäumen war schwere Arbeit. Doch er hatte sie nicht von ihrem Vorhaben abbringen können, den Baum selbst zu pflanzen …

Der wundervolle Traum von besseren Tagen verblasste, und Balian fand sich in der kalten Realität einer trüben, nasskalten Dämmerung und in schmutzigem Gefängnisstroh wieder. Das heißt, er fand sich eigentlich nicht wieder, er spürte nichts mehr; nicht einmal die nasse Kälte, die durch die offenen Gitter des Verschlags drang, in dem man ihn eingesperrt hatte. Balian war ein junger Mann von sechsundzwanzig Jahren, sah unverschämt gut aus mit seinem gut nackenlangen, gepflegten, dunklen Haar, dem ebenso gepflegten, kurzen Bart, der den Mund umrahmte und die Wangen etwa drei Finger breit zierte. Normalerweise war dieser Bart sorgsam gestutzt, aber jetzt zeigten sich an den sonst ausrasierten Stellen dunkle Bartstoppeln. In den nussbraunen Augen fehlte die sonst darin leuchtende Wärme. Sein Blick war leer und stumpf. Nichts mehr war in ihm außer der bitteren Erkenntnis, dass seine geliebte Frau Natalie tot war. Die bodenlose Trauer hielt ihn umklammert wie eine eiserne Kralle aus seiner eigenen Werkstatt. Balian war – anders als die meisten Leute in Saint-Martin-au-Bois – kein Bauer, er war Handwerksmeister, genauer: Schmiedemeister; ein Künstler seines Fachs, der Waffen und Rüstungen mit derselben Kunstfertigkeit herstellte, wie er silberne Pokale machte und Pferden gute Hufeisen anpasste, die haltbar waren und den Huf gut zu schützen vermochten. Was immer aus Metall gemacht werden konnte: Balian verstand sich darauf – auch die Winkeleisen für die Mauern der neuen Kirche kamen aus seiner Schmiede.

So sehr er sein vom Vater ererbtes und erlerntes Handwerk sonst auch liebte, im Moment hatte für ihn nichts mehr Bedeutung; nur die Tatsache, dass seine Frau tot war … Tot und begraben … Er hatte sie nicht einmal auf ihrem letzten Weg begleiten dürfen. Père Michel, sein Bruder, hatte es ihm verboten, bei der Beerdigung anwesend zu sein – und weil er in seiner abgrundtiefen Trauer schier hysterisch geworden war, hatte Michel ihn einsperren lassen – offiziell, weil Michel ihn vom Teufel besessen nannte, damit er sich nicht noch selbst etwas antat, quasi um ihn vor der gleichen Todsünde zu retten, die sein Weib begangen hatte.

Wie lange er schon im Gefängnis saß, wusste Balian nicht. Er hatte das Zeitgefühl verloren; es war, wie alles andere, was ihm einmal wichtig gewesen war, nun bedeutungslos. Ohne Natalie, ohne den kleinen Sohn, der leblos auf die Welt gekommen war, hatte sein eigenes Leben keinen rechten Sinn mehr. Er fragte er sich stumm, weshalb er noch hier war. Er wäre viel lieber dort gewesen, wo seine Frau und sein Söhnchen jetzt waren – und gleichzeitig kamen ihm wieder Zweifel, was seine Frau betraf … War sie nicht möglicherweise in der Hölle? Nein, das konnte nicht sein …

Balians Gedanken kreisten immer wieder um die Frage, weshalb er nicht imstande gewesen war, seine Frau vor sich selbst zu schützen. Natürlich war es für sie ein furchtbarer Schock gewesen, dass ihr gemeinsamer Sohn tot geboren worden war, sie hatte sich schreckliche Vorwürfe gemacht; auch, dass sie nicht auf ihn gehört hatte, der sie von den schweren Arbeiten hatte fernhalten wollen. Aber auch bei reicheren Familien kamen Totgeburten vor, das war nicht das Ende der Welt …

Ein Geräusch drang in seine trübsinnigen Betrachtungen, aber Balian nahm es dennoch nicht wirklich wahr. Er reagierte nicht einmal darauf.

„Der Bischof braucht dich“, hörte er die Stimme seines Bruders wie aus weiter Ferne. Als er noch immer keine Reaktion zeigte, wandte Michel sich an den Wächter:

„Lasst ihn frei!“

Dann eilte er wieder aus dem Gefängnis fort. Der alte Wachmann kam zu Balian, schüttelte ihn an der Schulter.

„Na los, steh auf. Dies ist nicht der Himmel, es ist die Welt und sie ist voller Argnis“, sagte er gutmütig.

Wie in Trance stand Balian schließlich auf und ließ sich mit hängendem Kopf von dem Wächter hinaus in die neblig-frostige Luft eines neuen Januartages schieben. Draußen wartete Michel, der sich verfroren in seine Kutte gewickelt hatte, aber auch Balians Hund, der vor der Tür gelegen hatte, seit sein Herr eingesperrt worden war. Schwanzwedelnd begrüßte er Balian, der mehr aus Gewohnheit den Hund streichelte, als er es bewusst tat. Der junge Schmied war ein tierlieber Mensch, was jedes Tier in seiner Nähe instinktiv spürte, doch jetzt war er nur eine wandelnde Leiche. Der Hund spürte, dass sein Herr Kummer hatte und folgte ihm mit wedelndem Schwanz, als Balian langsam und ohne auch nur hochzusehen den Weg zu seinem Anwesen einschlug. Der Wächter folgte Balian und setzte sich wieder an sein wärmendes Feuer vor dem Gefängnis.

„Füge dir selbst kein Leid zu“, warnte er den jungen Schmied noch. „Dafür werden genug andere Männer sorgen.“

Balian reagierte nicht und trottete schweigend und in sich zusammengesunken die schlammige Straße hinab zu seinem Haus. Wie aus weiter Ferne hörte er, dass oben in der Burg Musik spielte …

Kapitel 3

Kreuzritter

Der Rittersaal der Burg von Saint-Martin-au-Bois war vom nur schlecht abziehenden Rauch des Kamins durchzogen. Ein helles, wärmendes Feuer loderte in der Feuerstelle und beschien zusammen mit ungezählten Kerzen, die in vielen Kerzenständern im ganzen Raum verteilt waren, ein reichhaltiges Buffet, auf dem Hasenkeulen, Hühner, Brot, Gemüse und viele andere Leckereien appetitlich angerichtet waren. Hugo du Puiset, der Vizegraf von Saint-Martin-au-Bois, hatte weder Kosten noch Mühen gescheut, zu Ehren seines jüngeren Bruders Godfrey ein reiches Bankett zu veranstalten.

►Außer den Reisenden aus dem Orient waren auch die Honoratioren des Dorfes eingeladen, darunter auch Père Michel, der die Gelegenheit nutzte, sein ausgefallenes Frühstück in Form des schlappen, wurmstichigen Apfels vergessen zu machen und seinen Teller mit sämtlichen Leckereien überlud, die in Reichweite seiner Hände auf den appetitlich angerichteten Platten lagen. Er balancierte vorsichtig den hoch beladenen Teller zu dem Tisch, an dem er Platz gefunden hatte, schnappte sich auf dem Weg noch eine Hasenkeule von der Platte, die ein Küchenhelfer gerade zum Buffet trug, ließ sich mit einem zufriedenen Glitzern in den Augen am Tisch nieder und ließ sich schmecken, was er als buchstäblich armer Dorfpriester viel zu selten genießen durfte. Ein solcher Festschmaus, bei dem er sich ausnahmsweise einmal richtig satt essen konnte, war für Père Michel wie Ostern und Weihnachten auf einem Tag. Er sandte ein besonderes Stoßgebet gen Himmel, dass die Kreuzritter noch rechtzeitig vor der Fastenzeit gekommen waren, sonst wäre aus diesem Festschmaus nichts geworden … ◄

In der Mitte des Rittersaales saßen Hugo du Puiset, sein Sohn Nicolas und Godfrey mit seinen Leuten um einen massiven, großen Tisch und zerlegten die leckeren Fleischstücke mit den Tafelmessern.

„Und was ist mit Jerusalem?“, erkundigte sich Hugo neugierig. Viel zu selten kamen Nachrichten aus dem Heiligen Land; in der Regel nur, wenn Kreuzfahrer für kurze Zeit zurückkehrten.

„Jerusalem? Es ist in Gefahr, Mylord. Wie immer“, antwortete Bruder Jean, obwohl Hugo eigentlich seinen Bruder Godfrey angesprochen hatte. Doch Godfrey wirkte abwesend und beteiligte sich nicht am Gespräch. Er schien mit seinen Gedanken sehr weit entfernt zu sein.

„Wir leisten den Sarazenen dort seit über hundert Jahren Widerstand“, bemerkte Hugo, als habe er selbst Jerusalem verteidigt. Jean lächelte milde.

„Die … Sarazenen … wie Ihr sie nennt, haben sich inzwischen zusammengeschlossen. Ägypten, Syrien und ganz Arabien. Sie haben einen neuen … Anführer“, erwiderte er.

„Saladin, ihr … König“, versetzte Nicolas spöttisch, wobei er ‚König’ besonders verächtlich betonte.

„Kauderwelsch“, schnaufte Hugo und rülpste vernehmlich. Seiner Ansicht nach brachte man diesem ungläubigen Usurpator damit nur viel zu viel Achtung entgegen, die er nicht verdiente.

Johanniter Jean fand, dass es Zeit war, unverfänglichere Themen zum Gegenstand des Gesprächs zu machen und nahm den Weinpokal in die Hand. Es war ein wunderschönes Stück aus Silber, fein gearbeitet, formschön und handlich. Ein Meisterstück der Silberschmiedekunst.

„Das ist wirklich schön“, sagte er mit aufrichtiger Bewunderung und drehte den kostbaren Pokal in den Händen, um ihn von allen Seiten zu betrachten. Hugo folgte dem Blick des Johanniterbruders.

„Und doch wollt Ihr nicht trinken“, bemerkte er spöttisch. Im Gegensatz zu allen anderen, die um Herrentisch saßen, hatte Jean den guten Wein in eher kleinen Schlucken genossen und nicht hinuntergekippt. Entsprechend nüchtern war der Johanniterritter – für Hugo ein seltsamer Vogel. Er ließ seinen Blick prüfend über den Ritterbruder gleiten.

„Ein Ritter sollte ein Ritter sein und ein Mönch ein Mönch“, brummte er dann. Mit dieser Verbindung von Geistlichkeit und Waffengewalt konnte Hugo nicht viel anfangen. Ein Ritter kämpfte und ein Mönche betete – aber beides gleichzeitig? Nein, das passte nicht in Hugos Weltbild.

Die Idee der Ritterorden war nun gut hundert Jahre alt, gemessen an der Existenz des christlichen Glaubens neu und doch schon erheblich langlebiger als die normale Lebenserwartung des Menschen. Der Johanniterorden war 1070 als Krankenpflegeorden gegründet worden, etwas, was nach Hugo du Puisets Meinung auch zu einem Mönchsorden passte; aber dass die Johanniter 1120 zu den Waffen gegriffen hatten und es damit den zwei Jahren früher gegründeten Armen Rittern Christi und des Tempels von Salomon zu Jerusalem, kurz Tempelritter oder Templer genannt, gleichgetan hatten, wollte in Hugos Kopf nicht hinein.

„Bruder …“, mischte sich Godfrey ein, der wie aus weiter Ferne zurückzukommen schien, aber sofort präsent war, als er die Worte seines älteren Bruders als verbalen Angriff auf den treuen Jean verstand.

„Nicht beides. Das ist meine Meinung“, fuhr Hugo unbeirrt fort. „Nun … ich mag altmodisch sein“, schränkte er dann begütigend ein. „Aber … was den Becher anbelangt … ich habe einen Künstler, einen Schmied, an der Hand“, erklärte er. „Oder sagen wir: ich hatte“, setzte er seufzend hinzu.

Godfrey zuckte leicht zusammen, als Hugo von einem Schmied sprach. Doch nicht nur Godfrey wurde plötzlich aufmerksam, auch Père Michel, der keinen halben Klafter entfernt an seiner Hasenkeule knabberte, wurde aufmerksam und sah verstohlen zum Herrentisch hinüber.

„Welcher von den Söhnen des Schmieds, der zu meiner Zeit lebte, hat jetzt die Schmiede?“, fragte Godfrey interessiert.

„Balian, der Älteste. Sein Kind starb, sein Weib verfiel in Melancholie. Sie war nicht mehr ansprechbar. Sie wählte den Freitod. So was kommt vor“, erzählte Hugo gleichmütig und augenscheinlich gänzlich unberührt von dem tragischen Schicksal.

„Aber … was kümmert Euch das?“, fragte er dann verblüfft und sah seinen Bruder an. Das Schicksal des gemeinen Volkes fand normalerweise in Adelskreisen kein Interesse. Godfrey rang sich ein gequältes Lächeln ab.

„Nicht weiter wichtig“, wehrte er ab.

Er erhob sich und ging langsam zum Fenster, schob die zum Schutz vor der nassen Kälte heruntergelassenen, zerschlissenen Vorhänge beiseite und sah in das Dorf hinunter. Sein Blick traf genau auf die Schmiede, die am Hang lag. Vor Godfreys innerem Auge tauchte eine lange zurückliegende Geschichte auf, eine Sünde, die er immer noch mit sich herumtrug; eine Geschichte, die er gerade rücken musste, bevor Gevatter Tod nach ihm griff. Er hatte es fast vergessen, aber die Erwähnung des Schmieds hatte es in sein Gedächtnis zurückgerufen. Die Schmiede unten im Dorf schien Godfrey heller und schöner zu sein, als alle anderen Häuser im Dorf, und das, obwohl dort unten alles dunkel war.

Hugo sah seinem Bruder nach und beugte sich dann mit Verschwörermiene zu seinem Sohn hinüber.

„Vor sechsundzwanzig Jahren nahm mein Bruder das Kreuz“, brummte Hugo bitter und vom Wein schon benebelt. „Und jetzt kehrt er zurück … als wahrhaftiger Baron des Königreichs von Jerusalem. Was für ein Los trägt man da als jüngerer Bruder!“, schnaufte er.

Hugo hatte das elterliche Erbe ungeschmälert und ungeteilt bekommen; so war es üblich, um zu vermeiden, dass das Land durch Erbteilungen immer mehr zersplittert wurde. Doch die Folge dieses Erbrechts war, dass jüngere Söhne leer ausgingen und sehen mussten, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienten. Jüngere Söhne des Adels standen deshalb vor der Wahl, entweder ins Kloster zu gehen oder einem anderen Adligen als Ritter zu dienen. Seit dem Aufruf Papst Urbans II. 1095 zum Kreuzzug bot sich jüngeren Söhnen ohne Erbrecht noch eine dritte Möglichkeit: Sie konnten ihr Glück in der Neuen Welt im Orient versuchen.

Für Godfrey war nichts zu erben gewesen, er hatte schlicht nichts bekommen, sah man davon ab, dass er Schwert, Rüstung, Pferd und etwas Geld bereits besessen hatte, als sein Vater starb. Aber Klostermauern waren nichts für ihn gewesen, dafür liebte er die Frauen zu sehr; so war er ins Heilige Land gegangen und hatte dort aus dem Nichts eine Menge gemacht – zu viel für den Geschmack seines Bruders. Unüberhörbar schwang Neid in Hugos Stimme mit, wie Jean alarmiert registrierte.

„Ohne einen Erben fällt sein Besitz mir zu – also auch dir“, raunte er Nicolas zu, einem Rüpel vor dem Herrn, vor dem keine Gänsemagd sicher war. Nicolas grinste auf eine ziemlich gefährlich aussehende Art.

„Dann danke ich den Sternen für meinen Onkel“, griente er wenig christlich.

Kapitel 4

Sündenfall

Als Michel von der Burg in Richtung seines Pfarrhauses ging, begleitet von ein paar Leuten, die ihm Kannen mit Öl und Reisig als Spende des Vizegrafen für die Kirche nachtrugen, bemerkte er im Halbdunkel des einfach nicht hell werdenden Tages, dass Balian an der Kreuzung vor dem Wegkreuz hockte. Weit war er also nicht gekommen und hatte schon gar nicht getan, was der Erzbischof erwartete. Michel blieb am Wegkreuz stehen und bedeutete den Männern mit den Sachen, weiterzugehen. Dann wandte er sich seinem älteren Bruder zu, der mit leerem Blick wie verloren einsam an der Kreuzung kniete und um seine geliebte Frau trauerte. Gegen die Kälte hatte Balian sich die Kapuze seiner Gugel* über den Kopf gezogen und starrte schweigend auf das Wegkreuz. Die Spuren der Beerdigung waren längst im aufkommenden Frost gefroren und unter einer leichten Schneedecke verschwunden. Michel sah sich etwas unbehaglich um.

„Ihr Grab war gleich hier …“, sagte er, „oder war es dort?“, brummte er dann und zog kurz einen Arm aus den weiten Ärmeln seiner Kutte, wies ein paar Fuß in die andere Richtung und ließ dann schnell wieder die frierende Hand in der Kutte verschwinden. „Ich fürchte, ich kann’s dir nicht genau sagen, wo sie liegt. Ich war bei dem Begräbnis nicht zugegen“, log er ungeniert.

Michel genoss es, dass Balian nach dem Verlust seiner Familie mit ihm wieder gleich geworden war. Bis jetzt hatte Balian als der Ältere von beiden auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Er hatte das Handwerk des Vaters gelernt, hatte als der ältere Bruder die Schmiede und das Haus geerbt. Er war als Schmied ein angesehener Handwerker, dessen Produkte für die Bauern lebenswichtig waren, gleich, ob es Pflugscharen für die Pflüge, Sensen und Sicheln für die Ernte oder Hufeisen für die Pferde waren. Er hatte heiraten können, er war für die Verhältnisse des Dorfes ein schlichtweg reicher Mann, der es sich leisten konnte, zwei Häuser zu haben, er hätte beinahe einen Erben für seinen Besitz gehabt …

Nun war fast alles davon Vergangenheit, nur sein rein weltlicher Besitz und seine Arbeit waren ihm noch geblieben – und das schien ihn in seiner Trauer gar nicht zu interessieren. Das Ziel, einmal seinem Sohn die Schmiede weiterzuvererben, auf das er hingearbeitet hatte, war ohne Frau und Kind sinnlos geworden. Welchen Sinn hatte es, dass er überhaupt noch hier war? Balian stellte sich diese Frage immer wieder.

Michel dagegen hatte nichts zu erben gehabt, weil Balian alles bekommen hatte. Als nichterbender Sohn hatte er vor einer ähnlichen Wahl wie Godfrey gestanden: Er hätte ebenfalls Schmied lernen können und seinem Bruder als Geselle helfen können, einem der Bauern hier oder in einem der Nachbardörfer als Knecht dienen oder Priester werden können. Harte körperliche Arbeit war allerdings nichts für Michel gewesen, sich seinem Bruder unterzuordnen erst recht nicht. So war er Priester geworden, aber Priester zu sein – besonders, wenn die Entscheidung zum geistlichen Beruf nicht ganz freiwillig war – bedeutete für Michel nicht, dass er keinen Neid gekannt hätte. Schließlich war auch er nur ein Mensch …

Er hockte sich zu Balian, der schweigend vor dem Kreuz kniete und seinen Bruder mit einem traurigen Hundeblick aus seinen sanften, braunen Augen ansah. Fast schien es Michel, als ob Balian ihn gar nicht wahrnähme.

„Nenn mich einen Lügner, du hast Grund dazu“, grinste er provozierend und wohl wissend, dass er von ihm nichts zu befürchten hatte. Balian war der Ältere, aber er war so zurückhaltend, wie ein einfacher Mann nur sein konnte. Michel seufzte gereizt, weil sein Bruder überhaupt keine Reaktion zeigte.

„Du wirst dich nie wehren, he?“, sagte er und stieß ihn mit der Hand ins Gesicht, einmal, zweimal – keine Reaktion, nur ein leerer, trauervoller Blick aus großen, braunen Augen erreichte den Priester.

„He? Du hältst immer die andere Wange hin“, spottete Michel. „Ich hab’ das Gefühl, du betrachtest dich frei von Sünde … Das ist eine Sünde!“, fuhr er seinen Bruder mit der ganzen Autorität seines geistlichen Standes an, doch Balian sagte weder etwas, noch wehrte er sich gegen die Attacken seines Bruders. Angewidert und gelangweilt, dass Balian sich nicht mal zu ärgern schien, wandte Michel sich ab und verschwand im Dämmerlicht des trüben Tages.

Er war kaum weg, als Balians Hand in den Schnee griff und sich das kalte, nasse Etwas ins Gesicht warf. Immer noch war es ihm unbegreiflich, dass Natalie tot war, dass er sie nie wieder in den Armen halten würde – und niemals Kinder mit ihr haben würde. Schließlich kehrte er in sein Haus zurück.

►Balian erwachte langsam aus einem Traum in seinem einsamen Bett, als es noch dunkel war. Er konnte einfach nicht mehr schlafen. Helles Mondlicht fiel auf sein Gesicht. Die einzige Wärme, die er noch spürte, war sein Hund, der sich zu Füßen seines Herrn in dessen Bett schlafen gelegt hatte und nun ebenfalls hochkam. Noch verschlafen stand der junge Schmied auf, zog sich fröstelnd die Gugel um die Schultern. Sein Blick fiel auf einen der Tragbalken des Dachs, unter dem der Schlafplatz war. Wie in Trance stand er auf und ging langsam zu dem Gegenstand, der seinen Blick gefesselt hatte: das abgeschnittene Seil, mit dem Natalie sich erhängt hatte. Noch immer hing es lose über dem Balken. Schweigend zog er es herunter und ließ es achtlos fallen.◄

Langsam stieg er die Treppe vom Halbboden in den eigentlichen Wohnbereich hinunter. Er fand ein kleines Leinenjäckchen, das Natalie für ihren Sohn genäht hatte und nahm es in abgrundtiefer Trauer in die Hände, strich zärtlich darüber. Tot war das Kind gewesen, als es geboren wurde, stumm und bleich. Alles in Balian krampfte sich erneut zusammen, als ihn eine neue Welle der Trauer übermannte. Das Babyjäckchen legte er in die nun ebenfalls überflüssig gewordene Weidenzweigkrippe, klemmte sich die kleine Wiege unter den Arm und verließ das Wohnhaus. Vor der Tür zerbrach er in einem Steintrog, der das Regenwasser auffing und auch als Tränke für die Pferde diente, die Eisoberfläche und spritzte sich das eisige Wasser ins Gesicht, um endlich wirklich wach zu werden. Gefolgt von seinem Hund überquerte er die in der Morgendämmerung einsame Dorfstraße und ging in seine Schmiede.

Sein junger Lehrling hatte nach Rückkehr seines Meisters die Esse wieder angeheizt und wartete fröstelnd darauf, dass sein Meister zur Arbeit erschien. Noch saß er am Tisch und nahm sein aus dunklem Brot und Wasser bestehendes Frühstück ein, als Balian eintrat und das Babykörbchen samt dem Leinenjäckchen in das Feuer der Esse warf, als ob er seine Vergangenheit verbrennen wollte. Holz und Leinen fingen sofort Feuer. Der Widerschein der auflodernden Flammen beleuchteten Balians von Trauer erfüllte Züge auf eine gespenstische Art. Seine sonst so warmen, braunen Augen waren gleichzeitig leer und voller Zorn.

„Wir haben zu tun“, sagte er.

Wenig später drangen Hammerschläge durch die frostige Luft, als die ersten Stücke glühend genug waren, um sie mit dem Schmiedehammer zu bearbeiten. Wie im Zorn schlug Balian auf das Schmiedestück ein, das er bearbeitete. Seit Natalie ihrem jungen Leben ein vorzeitiges Ende gesetzt hatte, spürte er nichts mehr. Weder spürte er im Moment die ständige, kalte Zugluft unter der offenen Schmiede noch die Hitze des glühenden Eisens. Sein junger Lehrling hatte ob der herrschenden Kälte fast ständig eine Triefnase, wagte aber nicht, die Schmiede zu verlassen, um sich die Nase zu putzen. Balian war an sich ein guter Lehrherr, aber im Moment … Nun, er war nie ein Mann vieler Worte gewesen, aber im Moment sprach er fast gar nicht mehr. Sein Lehrling konnte deshalb nicht einschätzen, ob sein Meister mit ihm zufrieden war oder nicht.

Der unglückliche junge Witwer schwang seinen Hammer und drosch auf das glühende Eisen ein, als wollte er seinen Schmerz erschlagen. Immer wieder fragte er sich, warum Natalie sich und ihm das nur angetan hatte. War es nicht schlimm genug, dass Gott ihren kleinen Sohn so unendlich früh zu sich gerufen hatte, dass er tot geboren worden war? Sie hatten sich beide so auf ihr erstes Kind gefreut … Balian wusste nicht wohin mit seinem Schmerz. Der Tod des Kindes hatte ihn schon schwer getroffen.

Aber während er sich noch in seiner schweren, körperlichen Arbeit hatte vergraben können, hatte Natalie dem Schicksalsschlag ganz allein gegenüber gestanden. Es war wohl mehr, als die zarte Frau hatte ertragen können. Balian war wütend auf sich selbst und die Welt im Allgemeinen. Was hatte er nur getan, dass er so hart geprüft wurde? Warum hatte er seine Frau nicht trösten können? Er hatte sie so sehr geliebt – mehr als sein eigenes Leben; aber seine Liebe hatte nicht ausgereicht, um sie vor sich selbst zu schützen … Zornig und von einer neuen Welle der Trauer übermannt, hämmerte er auf das heiße Eisen ein, das eines von Dutzenden Winkeleisen für die neue Kirche werden sollte, und steckte es mit einer eckigen Bewegung in den Wassertrog, wo es zischend abkühlte. Der Lehrling führte dem Schmiedefeuer mit dem Blasebalg Luft zu und schob seinem bitter schweigenden Meister den nächsten rotglühenden Eisenstrang zu.

Kapitel 5

Erinnerungen

s „Das ist der Mann! Das ist der Mann!“

Michels Geschrei riss Balian erneut aus seinen Gedanken. Er ließ seine Arbeit liegen und ging mit finsterem Blick hinaus, um zu sehen, weshalb sein Bruder so einen Krach machte. Michel rannte vor einer Truppe Kreuzritter her und wies mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf Balian. Unglaublich, dass dieser Mann ein Priester Christi war …

Die Kreuzritter hielten ihre Pferde an und blieben im Halbkreis um die Schmiede auf der Dorfstraße stehen. Jean, der in der Mitte war, wandte sich an Balian:

„Du bist ein Waffenschmied, ja?“, fragte er. „Ein Künstler laut den Worten deines Herrn und dieses … Priesters.“

Balian sagte nichts und sah den Johanniter und dessen Begleiter nur schweigend an.

„Du hast mein Mitgefühl und meinen Segen“, fuhr der Johanniter mit einem freundlichen Lächeln fort. „Ich werde heute deine Frau und dein totgeborenes Kind in meine Gebete einschließen“, versprach er. Dann machte er eine ausholende Handbewegung.

„All diese Pferde müssen beschlagen werden. Wir brauchen Verpflegung – und wir bezahlen“, sagte er.

Es gab schlechtere Möglichkeiten, den Kummer zu vergessen, in dem er steckte, sagte sich Balian. Und wenn sie auch brav bezahlten – was, bei Gott, nicht alle diese hoffärtigen Adligen taten – sollte es ihm recht sein. Es wartete ja ohnehin niemand auf ihn mit dem Abendessen … Er würde früh genug auf sein einsames Strohlager kommen … Balian nickte wortlos.

„Er sagt ja!“, rief Michel begeistert.

Auf Balians schweigendes Zeichen brachte sein Lehrling den Kreuzrittern etwas zu essen. Die meisten ließen sich im schwachen Sonnenschein vor der Schmiede nieder und aßen dort, neugierig beäugt von den Dorfkindern. Godfreys schwarzer Gefolgsmann, Firuz, weckte das Interesse der Kinder besonders. Eines war sogar so mutig, Firuz ins Gesicht zu fassen, um zu sehen, ob die Farbe echt war. Firuz revanchierte sich lachend, kniff den kleinen Frechdachs leicht in die Wange und erntete dafür begeistertes Lachen der Kinder, die seine für Frankreich exotische Erscheinung einfach nur spannend fanden.

Währenddessen pries Michel die Vorzüge seines Bruders mit dem Talent eines Marktschreiers:

„Er hat großartige Belagerungsmaschinen gebaut. Er hat Kriegsmaschinen gebaut, die die größten Steine schleudern.“

Wie zur Unterstützung seiner Behauptung wedelte er mit den Armen, als ob er Steine warf.

„Und er macht die feinsten Silberarbeiten“, setzte er hinzu und wandte sich mit einem etwas unsicheren Lächeln an Odo, einen bulligen Deutschen, der in der wärmeren Schmiede zum Essen Platz genommen hatte und Balian bei seiner Arbeit interessiert zusah.

„Er wird einer der wenigen auf Eurer Reise sein, dessen Tod ein Verlust wäre“, fügte er hinzu.

Odo wischte sich den Mund mit seinem blonden Zopf ab. Der anbiedernde Ton des Priesters störte ihn.

„Sei still!“, raunzte er Michel an. „Warst du im Krieg?“, wandte er sich dann an Balian, der eins der zu beschlagenden Streitrösser beruhigend streichelte.

„Als Reiter“, erwiderte der junge Schmied und ging zum Amboss. „Und ebenso als Maschinist.“

„Für wen und gegen wen hast du gekämpft?“, fragte Odo weiter. Einen Mann mit Kampferfahrung als Schmied in einem eher abgelegenen Dorf zu treffen, war ebenso selten wie erfreulich.

„Für einen Fürsten gegen einen anderen“, sagte Balian und schlug ein weiteres Nagelloch in das Hufeisen, das er gerade anpassen wollte. „An einem Ort, der in Vergessenheit geraten ist“, versetzte er. An diese Geschichte wollte er nicht mehr erinnert werden, hatte sie aus seinem Gedächtnis gestrichen.

„Es geht jetzt um Größeres: ein Gott gegen einen anderen“, lockte Odo. „Dementsprechend ist der Sold.“

„Das sagte ich ihm bereits“, warf Michel beflissen ein und erntete einen vernichtenden Blick Odos.

Wie im Traum kam Godfrey langsam in die Schmiede und ging, wie magisch angezogen, zur Veranda. Sein Blick fiel auf den alten Obstgarten, dessen Bäume immer noch so sauber beschnitten waren wie zu Zeiten des alten Meisters Balian. Es war kalt und trüb, doch vor Godfreys innerem Auge erschien ein Sommertag. Er sah im Garten zwei Gestalten: Einen jungen Mann mit dunklem Haar in schwarzem Waffenrock über dem Kettenhemd und eine junge Frau mit hellbraunem Haar, die miteinander schäkerten. Ein Lächeln seliger Erinnerung zeigte sich auf Godfreys Gesicht, als er daran dachte, dass der junge Mann er selbst gewesen war und die junge Frau die Mutter des jungen Schmieds. Er hatte ihre Augen, eindeutig … So sanft und braun, ja das waren ihre Augen …

Dann erlosch sein Lächeln, als er daran dachte, dass da noch etwas zu bereinigen war. Etwas, was ihm sehr schwer fallen würde. Er spürte, dass Bruder Jean neben ihn trat.

„Haltet … Ihr an dem Ratschlag fest, den Ihr mir gegeben habt?“, fragte Godfrey und sah Jean nur halb von der Seite an.

„Das tue ich, Mylord“, erwiderte Jean. „Ich weiß, dass dieser Mann, Balian, um sein Weib trauert.“

Kapitel 6

Der Sohn des Freiherrn

Odo sah nach oben und bemerkte die lateinische Inschrift in dem Firstbalken über Balians Kopf. Sie lautete: nemo vir est qui mundum non reddat meliorem. Latein außerhalb der Kirche, noch dazu in so einem Nest, das war ungewöhnlich – mindestens so ungewöhnlich wie ein Schmied, der schon gekämpft hatte …

„Was bedeutet das?“, fragte Odo interessiert.

„Was für ein Mann ist ein Mann, der die Welt nicht verbessern will?“, gab Balian Auskunft und hämmerte das Hufeisen zurecht, das er auf dem Amboss hatte. Die Inschrift war schon der Wahlspruch seines Vaters gewesen, der einst beim Bau der Schmiede den Firstbalken entsprechend verziert hatte. Er hatte dieses Motto an Balian weitergegeben, ihn über die Bedeutung der eingravierten Worte aufgeklärt und dafür gesorgt, dass sein wissbegieriger Älterer nicht nur Lesen und Schreiben lernte, sondern auch etwas Latein mitbekam.

„Lasst mich mit diesem Mann allein!“, forderte Godfrey Odo und den inzwischen ebenfalls in die Schmiede hineingekommenen Firuz auf, die sich augenblicklich erhoben und die Schmiede verließen. Nur Balian blieb zurück, zeigte aber keinerlei Interesse an dem fremden Ritter. Er konzentrierte sich auf das Hufeisen, das er momentan formte.

„Gott hat uns zu Menschen gemacht. Wir … alle müssen leiden. Es tut mir Leid zu erfahren, dass du Weib und Kind verloren hast …“, setzte Godfrey langsam an. Balian schien ihn nicht zu hören, aber dann sah er den Ritter doch an und nickte kaum merklich.

„Auch ich habe … Verluste … erlitten“, fuhr Godfrey fort. Balian sah ihn unverwandt an. Es war freundlich von dem Ritter, ihm Trost zuzusprechen, aber es linderte keinen Augenblick den ungeheuren Schmerz seines Verlustes, so empfand Balian es.

„Manche sagen, Jerusalem sei der Ort, an dem alle Sünden verziehen werden können. Für mich ist es hier – jetzt …“, setzte der Ritter fort.

Balian verstand nicht, was der Ritter damit ausdrücken wollte. Aber Adlige sagten so viel daher, was ein einfacher Mann nicht verstand, sagte er sich und prüfte das Hufeisen, das er gerade bearbeitete. Nein, die Schenkel waren nicht in einer Ebene … Er hämmerte weiter.

„Ich kannte deinen Namensvetter. Ich … kannte … deine Mutter“, fuhr Godfrey fort, nahm seine Unterziehhaube ab, die er normalerweise unter der Kettenhaube und dem Helm trug, und knüllte sie zusammen. Balian sah langsam hoch und blickte Godfrey ungläubig und verwirrt an. Kennen – das war zwischen Mann und Frau gleichbedeutend mit dem Umstand, dass sie miteinander das Kissen geteilt hatten. Der junge Schmied begriff, und es traf ihn erneut wie ein Schlag mit seinem eigenen Schmiedehammer … Reichte sein Kummer noch nicht? Musste er sich jetzt auch noch sagen lassen, dass er der uneheliche Sohn eines ihm bis zu diesem Tag völlig Fremden war, der es nie für nötig befunden hatte, sich dazu zu bekennen? Nun – er tat es jetzt, aber warum? Warum ausgerechnet in diesem Moment, in dem er, Balian, genug andere Sorgen hatte? Doch nicht nur Balian bekam große Ohren; auch Michel draußen vor der Schmiede bekam eine Ahnung, dass hier Dinge geschahen, die eine deutliche Veränderung in Saint-Martin-au-Bois bewirken konnten.

„Höflicherweise sollte ich bemerken, dass es gegen ihre Einwände war, dass ich der Bruder des Fürsten war und dass sie keine Wahl hatte – aber … ich habe sie nicht gezwungen“, sagte Godfrey stockend. Einst hatte er geschworen, stets die Wahrheit zu sagen, unabhängig davon, was das für ihn selbst bedeuten konnte. Aber es fiel ihm in diesem Moment sichtlich schwer, es zu tun …

Godfrey konnte nicht erkennen, ob der junge Mann ihm glaubte, ihm verzieh oder ob er ihn gleich erschlagen würde, so abgeschottet war dessen Blick. Godfrey gehörte zu den Menschen, die für gewöhnlich nur in die Augen ihres Gegenüber zu sehen brauchten, um deren Empfindungen zu erkennen – bei Balian war es ihm nicht möglich. Es schien, als habe der junge Mann eine Wand in seinen Augen aufgebaut, eine undurchdringliche Festung.

„Ich habe die Pflicht, dich um Vergebung zu bitten“, fuhr Godfrey fort und senkte den Kopf. Balian sah ihn eher verstört an. Höchst ungewöhnlich, dass einer von diesen hochfahrenden Adligen sich vor einem gemeinen Mann wie ihm verbeugte. Zwar hatte Godfrey ihm, ohne es direkt auszusprechen, zu verstehen gegeben, dass er sein Vater war, aber konnte das überhaupt wahr sein? Balian entschloss sich, dem Fremden nicht zu glauben. Er drängte sich an dem in der Verbeugung verharrenden Ritter vorbei, um das Eisen erneut zu erhitzen. Godfrey drehte sich um und ging dem jungen Schmied nach.

„Ich bin Godfrey, Baron von Ibelin. Ich habe in Jerusalem hundert Männer unter Waffen. Wenn … du mit mir kommst, wirst du ein Auskommen haben – und meinen Dank. Das ist mein Angebot“, fuhr er fort. Balian sah auf. Der Ältere bemerkte, dass die Mauer in den dunklen Augen seines Sohnes fiel, aber keineswegs, um in stürmische Begeisterung zu münden. Unendliche Qual, Einsamkeit und tiefe Trauer spiegelten sich darin – und die größer werdende Wut. Balian war das Ebenbild seiner Mutter. Ebenso wie seine Mutter konnte der junge Mann mit nur geringen Veränderungen seines Augenausdrucks eine ganze Palette von Empfindungen seinem Gegenüber verdeutlichen – und das, was Godfrey jetzt in den Augen seines Sohnes sah, war pure Ablehnung, Zorn …

Balian beherrschte sich nur noch mit Mühe, seinem Zorn nicht freien Lauf zu lassen. Nicht nur, dass dieser Baron ihm nur knapp durch die Blume sagte, dass er nicht der Sohn des Schmieds war, wie er sein Leben lang geglaubt hatte, nein, jetzt wollte der ihn auch noch mitnehmen! Was bildete sich dieser Mann eigentlich ein? Sollte er Natalie und seine Mutter, seinen Ziehvater – einen Mann großer Güte und technischen Geschicks, der ihn sein Handwerk gelehrt hatte – etwa allein in Frankreichs kalter Erde zurücklassen? Sicher, sein jüngerer Bruder Michel, der hier im Dorf jetzt Priester war, hätte die Gräber versorgen können, aber für Balian war das nicht das gleiche. Insbesondere nicht, was seine geliebte Natalie betraf. Um deren Grab würde sich Michel nicht in hundert Jahren kümmern …

Mit aller Beherrschung, die ihm noch geblieben war, schüttelte Balian den Kopf. Für Godfrey sah die Bewegung eckig und unkontrolliert aus, als ob eine Lähmung den jungen Mann gepackt hatte.

„Wer Ihr auch seid, Mylord. Mein Platz ist hier!“, versetzte der Schmied kühl, dennoch leise und wehmütig. Godfrey seufzte. Der Junge war ein wesentlich härterer Brocken, als er nach den Worten des Priesters vermutet hatte. Der hatte ihn als freundlichen, höflichen und klugen Mann beschrieben. Godfrey wurde klar, dass die Trauer um zwei geliebte Menschen, die sein Sohn in kurzer Zeit so plötzlich und unerwartet verloren hatte, diesem Mann fast den Boden unter den Füßen weggerissen hatte.

„Was es zu deinem Platz gemacht hat, ist jetzt tot“, versetzte Godfrey schroff, doch er bereute die groben Worte augenblicklich, als er die Trauer in den Augen seines Sohnes sich wieder verstärken sah, auch wenn er nicht geglaubt hatte, dass das noch möglich war. Es tat ihm Leid.

„Du wirst mich nie wiedersehen. Wenn du etwas von mir willst, dann nimm es jetzt!“, beschwor Godfrey den jungen Mann.

Balian überlegte einen Moment. Was konnte dieser Mann ihm bieten? Nichts, was er für seine Zukunft ohne seine Frau und sein Kind benötigte. Er musste allein mit seiner Trauer und seinem Unglück fertig werden. Langsam schüttelte er den Kopf.

„Ich will nichts“, sagte er leise, aber bestimmt. Seine dunkelbraunen Augen waren voller Trauer, gleichzeitig aber stumpf und leer, glanzlos und beinhalteten so viel Bitterkeit, dass es Godfrey schauderte. Der Baron stülpte die Kappe wieder über.

„Ich bedaure deine Unbill“, sagte er. „Gott beschütze dich.“

Damit wandte er sich ab und verließ die Schmiede. Weder hatte sein Sohn ihm vergeben noch hatte er ihn überreden können, ihm nach Ibelin zu folgen. Godfrey war sicher, dass er und sein Sohn spätestens wirklich miteinander vertraut gewesen wären, wenn sie Ibelin erreicht hätten. Es war eine Reise von Monaten, in denen Vater und Sohn einander gut hätten kennen lernen können. Aber wieder einmal schien das Schicksal andere Pläne zu haben – wie schon so oft …

Er stieg in den Sattel seines Grauschimmels und folgte seinen Leuten, nachdem sein Knappe Balians Lehrling Arbeitslohn, Material und Bewirtung bezahlt hatte. Doch dann drehte er noch einmal um und ritt zurück zu der Schmiede. Der junge Schmied trat heraus und beäugte den Baron misstrauisch. Godfrey hielt vor ihm an und lächelte ihm zu.

„Jerusalem ist leicht zu finden“, sagte er. „Geh dorthin, wo man italienisch spricht – und dann geh weiter, bis man etwas anderes spricht. Wir ziehen an Messina vorbei“, erklärte er den Weg nach Jerusalem. Vielleicht überlegte sein Sohn sich es ja doch noch. Dann hatte er wenigstens eine Wegbeschreibung, um zu seinem Vater zu gelangen, sagte sich Godfrey. Mit einem Nicken drehte er wieder um und eilte seinen Männern nach, die schon voraus geritten waren. Balian sah ihm nach und war sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte, wenn er blieb.

Als er sich wieder seinem Haus zuwandte, sah er dort Michel stehen, der mit einem gereizten Seufzen die Schultern zuckte und kopfschüttelnd davon stürmte.

Kapitel 7

Fahr zur Hölle

Später – es war längst dunkel und der kurze Wintertag der langen Nacht gewichen – arbeitete Balian allein in seiner Schmiede. Durch die eilig zwischengeschobenen Beschläge für die Kreuzritter war einiges von dem liegen geblieben, was er sich für den heutigen Tag vorgenommen hatte. Der Vizegraf hatte Schwerter bestellt, die dringend fertig werden mussten Seinen Lehrling hatte der Schmiedemeister längst heimgeschickt. Zum einen nutzte er seinen Lehrling nicht aus, das wäre ihm nicht im Albtraum eingefallen, zum anderen war der Junge noch nicht soweit in die Feinheiten der Schmiedekunst vorgedrungen, dass er seinem Meister eine echte Hilfe bei der Fertigung von Klingen gewesen wäre.

„Das Dorf will dich nicht!“, hörte er die Stimme seines Bruders Michel. Der Priester kam in den Lichtschein des Schmiedefeuers, das der Ältere gerade heftig anheizte. Balian schwieg, wie fast die ganze Zeit seit dem Tod seiner Frau.

„Wenn der alte Fürst stirbt, werden sie dich verjagen! Wenn der Erzbischofstirbt, ist es gewiss“, drohte Michel. Beide schätzten die Arbeit des Schmieds hoch, sorgten für lukrative Aufträge und hielten ihre schützende Hand über Balian. Aber der Rest des Dorfes würde ihn nicht länger dulden. Selbstmord war eine Todsünde – und die fiel auch auf den Ehemann der Selbstmörderin und das ganze Dorf zurück.

„Und meine Besitztümer gehen an dich“, stellte Balian fest. Wer auf einen Kreuzzug ging, gab in der Regel in der Heimat alles auf. Der eine Grund betraf die eher armen Leute, die allein schon für die Überfahrt schier Haus und Hof verkaufen mussten, dann aber immer noch keine Waffen hatten. Dafür verdingten sich die meisten gewöhnlichen Leute bei Adligen als Söldner und wurden dann entsprechend ausgerüstet. Der andere Grund, Haus und Hof den Menschen zu überlassen, die den Kreuzfahrer ohnehin beerben würden, traf bei den reicheren Leuten zu. Sie wollten sich im Orient eine neue Existenz aufbauen und hatten an ihrer alten Heimat kein Interesse mehr.

„An die Kirche“, korrigierte Michel geflissentlich. Balian hatte außer ihm keine Verwandten, denen er etwas hinterlassen konnte, also erbte die Kirche seinen Besitz. Doch Michel hatte nicht mit Balians Scharfsinn gerechnet.

„An dich“, beharrte er. Père Michel war schließlich die Kirche in Saint-Martin-au-Bois, der Erzbischof hatte seinen Sitz in Chartres …

Michel verzichtete auf Widerworte, wusste er doch nur zu gut, dass der intelligente Balian in diesem Punkt Recht hatte. Dennoch wunderte Michel sich, dass sein Bruder ihm überhaupt widersprach. Das war ungewöhnlich. Er ging darüber hinweg. Mochte der Ältere ihm auch erstmals widersprochen haben: Wenn er ihn erst einmal in Richtung Jerusalem los war, musste er sich über die plötzliche Aufmüpfigkeit Balians keine Gedanken mehr machen, sagte sich Michel. Was die Besitztümer betraf, hatte Michel von der Schmiedekunst zwar so viel Ahnung wie Balians Hahn von der heiligen Messe, aber er konnte die Schmiede an einen anderen Schmied verpachten, vielleicht sogar an Balians jetzigen Lehrling, wenn der erst nur Schmiedemeister war. Der Junge würde ihm keine Probleme bereiten … Er musste nur dafür sorgen, dass sein Bruder auch wirklich ging.

„Sie hätten dich mit nach Jerusalem genommen – fort von all dem hier. Ich hatte dafür gesorgt“, beschwerte sich Michel bei seinem ihm so undankbar erscheinenden Bruder. „Ich schwöre, dir, du wirst keinen Frieden finden, solange du hier verweilst. Kein Mann hat je eine neue Welt mehr gebraucht“, fuhr er fort und setzte sich halb auf den Hufeisenamboss, den der Schmiedemeister jetzt nicht benötigte. „Du könntest dich von Sünde und Schmerz befreien. Ausgelöscht – alles!“, warb er erneut für den vom Papst versprochenen vollkommenen Ablass aller Sündenstrafen. „Wenn du mit auf den Kreuzzug gehst, erleichterst du vielleicht das Los deiner Frau in der Hölle“, setzte er hinzu.

Balian sah ihn zwar schweigend, aber drohend an. Michel erkannte die Gefahr nicht, bemerkte nicht, dass die Wut seines Bruders kurz vor dem Siedepunkt war, dass hier ein Vulkan kurz vor der Eruption stand. Balian war immer ein sanfter, zurückhaltender Mensch gewesen. Michel kannte ihn nicht anders als freundlich und sanftmütig. Zuweilen kehrte der Priester die geistliche Autorität heraus, der dem gemeinen Mann ungebetene Ratschläge gab. In diesem Fall begriff Michel nicht, dass Balian sich so eine Gelegenheit entgehen lassen konnte. Aber er hatte diese Rechnung offenbar ohne die Sturheit seines Bruders gemacht … Er sah sich genötigt, dem etwas nachzuhelfen. Er musste Balian dazu überreden, dem Baron zu folgen! Erst dann kam er an das, was ihm eigentlich schon seit dem Tod seines Vaters zustand: an die Schmiede und den sonstigen weltlichen Besitz des alten Schmiedes Balian. Sein Bruder hatte nie ein Anrecht darauf gehabt, weil er gar nicht der Sohn des Schmiedes war, sondern der Bastard des Godfrey du Puiset! Michel hätte nie gewagt, das laut auszusprechen. Dazu hatte er zu viel Respekt vor der Kraft seines Bruders.

„Ich … will es … taktvoll ausdrücken: Sie war eine Selbstmörderin! Sie ist in der Hölle!“, stellte Michel hart und alles andere als taktvoll klar.

Balian unterdrückte ein zorniges Zittern nur noch mit aller Beherrschung, zu der er fähig war. Seine Natalie in der Hölle? Unmöglich!

‚Hör’ endlich auf!’, durchzuckte es ihn. ‚Halt den Mund, sonst kann ich für nichts mehr garantieren!’, dachte er. Inzwischen war sein viel zu lange unterdrückter Zorn so groß, dass er nicht mehr fähig gewesen wäre, seinen Bruder verbal vor dem zu warnen, was er mit diesen Ungeheuerlichkeiten heraufbeschwor. Doch Michel hörte nicht auf.

„Ich frage mich nur, was sie da ohne Kopf macht …“, sagte er und sah seinen Bruder halb von unten her mit einem höhnischen Grinsen an. Das Halbdunkel der Schmiede verbarg die tödliche Schwärze von Balians sonst so warmen, braunen Augen, als er den Blick Michels erwiderte. Dann sah er im Widerschein des Feuers etwas am Hals seines Bruders glitzern. Seine linke Hand griff zu und ertastete ein Kreuz – nein, nicht ein Kreuz, es war Natalies Kreuz! Balian zog es an dem Lederband aus Michels Kutte. Einen langen Augenblick lang knisterte nur das Feuer in der Esse, dann entrang sich dem Witwer ein schier unmenschlicher Wutschrei, als er Michel mit der Linken am Kragen zu fassen bekam, mit der Rechten eine der glühenden, halbfertigen Klingen packte – und sie seinem Bruder in den Leib rammte.

Michel brüllte vor Schmerz auf, stolperte von dem Hufeisenamboss rückwärts direkt in die lodernden Flammen der Esse hinein. Seine Kutte fing sofort Feuer. Balian drückte noch einmal nach, packte aber gleichzeitig das Silberkreuz und riss es Michel mit einem Ruck ab. Der Ruck beförderte den brennenden Priester wieder aus der Esse. Wie eine lebende Fackel wankte Michel schreiend durch die Schmiede. Holzteile und herumliegendes Stroh entzündeten sich rasch. Schließlich stürzte er vor einem Amboss zu Boden, wo er starb. Balian löschte hastig die Flammen, die seinen Ärmel ergriffen hatten. Dann sah er auf das Kreuz in seiner Hand – und die tiefe, Brandwunde, die das glühend heiße Metall in seiner Handfläche hinterlassen hatte.

Die Flammen schlugen höher. Balian deckte sich mit einem Arm gegen die wabernde Hitze und floh aus seiner brennenden Schmiede. Draußen griff er sich sein Pferd, das angebunden vor der Schmiede stand und ob des sich ausbreitenden Feuers immer panischer wurde. Er schwang sich behände in den Sattel und galoppierte in die Richtung, in der Godfrey und seine Männer verschwunden waren.

Der Kreuzzug mit dem Baron von Ibelin nach Jerusalem war seine letzte Chance, diese Sündenlast, die er sich aufgeladen hatte, wieder loszuwerden – und der sehr irdischen, aber tödlichen Macht des Vizegrafen zu entgehen …

Kapitel 8

Suche nach Vergebung

Der fliehende Schmied ritt die ganze Nacht durch. Er folgte nicht irgendwelchen Spuren, er nahm einfach die Straße nach Südosten, die in Richtung Italien. Seine Hand begann zu schmerzen, als die Anspannung nachließ. Balians Flucht war nicht mehr unmittelbare Rettung aus tödlicher Gefahr und das quittierte sein durch Trauer und Übernächtigung erschöpfter Körper nicht nur mit immer stärker werdendem Kältegefühl, sondern auch mit auftretenden Schmerzen in der verbrannten Handfläche. Balian nahm die rechte Hand hoch und zog sich den Gugelkragen zu. Damit hatte er die verletzte Hand vom scheuernden Zügel fort und behielt noch etwas Wärme um sich. Der feuchtkalte Wind und die wirbelnden Schneeflocken schienen ihm den letzten Rest an Kraft aus der überstrapazierten Muskulatur saugen zu wollen.

Als es langsam tagte, sah er vor sich einen Wald, in den der Weg hineinführte, dem er unbeirrbar folgte. Im Wald verstärkte sich der Morgendunst zu eisigem Nebel, durch den in einem nun zwar gedämpften, aber immer noch eiskalten Wind langsam Schneeflocken segelten und die Spur der Pferde vor Balian allmählich verdeckten. Der treue Grauschimmel trug seinen Herrn weiter, zunächst ein Stück hinab, dann wurde der Weg wieder ebener um zu einer Rechtskurve hin anzusteigen. Balian konnte im Nebel nicht um die Biegung sehen, aber er hörte leise Stimmen; etwas, das wie:

„Wartet hier!“, klang. Vorsichtig zügelte er sein Pferd und blieb abwartend stehen. Der Dunst verzog sich für einen Moment und Balian bemerkte, dass er nun etwas besseren Einblick auf den Weg hinter der Kurve hatte. Undeutlich und schemenhaft erkannte er berittene Gestalten, von denen eine in seine Richtung kam.

Es war Godfrey, der als Letzter, als seine eigene Nachhut, ritt und hinter sich Hufschläge vernommen hatte. Er machte in der leisen Hoffnung kehrt, dass es sein Sohn war, der ihnen folgte. Doch als er ihn sah, konnte er nicht recht ermessen, in welcher Absicht der junge Mann ihnen gefolgt war. Zu verschlossen hatte er sich gegeben, als dass God-frey sich über die tatsächlichen Gefühle sicher sein konnte, die sein Sohn ihm entgegenbrachte. Die seltsam vor die Brust gehaltene Hand verbesserte keinesfalls den Einblick in Balians Gedankenwelt.

„Bist du gekommen, um mich zu töten? Selbst in diesen Tagen ist das nicht leicht“, warnte Godfrey. Balian antwortete nicht, sah seinen Vater nur starr an. Was ging nur in seinem Kopf vor? Godfrey stellte sich diese Frage zum wiederholten Mal.

„Was ist?“, hakte der Baron nach.

Balian gab sich einen Ruck und trieb den Grauschimmel weiter vor. Es war tatsächlich sein Vater, der ihm entgegenkam. Er ritt vor, bis ihre Pferde fast Nüstern an Nüstern standen.

„Ich habe es getan …“, murmelte er. In seinen weit aufgerissenen Augen standen noch der Schock und der Unglaube über seine eigene Tat. „Gemordet“, brachte er mit sichtbarem Entsetzen hervor. Godfreys Züge entspannten sich leicht.

„Haben wir das nicht alle?“, erkundigte er sich. Der Baron wollte lieber nicht nachzählen, wie viele Menschen er schon mithilfe seines Schwertes unter die Erde gebracht hatte.

Balian sah kurz zu Boden, dann hob sich sein Blick wieder langsam zu seinem Vater. Ein leiser Hoffnungsschimmer keimte in ihm auf.

„Ist es wahr, dass ich in Jerusalem all meine Sünden auslöschen kann?“, fragte er „… und die meines Eheweibs?“, setzte er vorsichtig hinzu. „Ist es wahr?“

Godfrey lächelte. Diese Frage enthielt so viel tiefen Glauben und gleichzeitig so unendlichen Zweifel, dass er nie für möglich gehalten hätte, es könne jemals in einem einzigen Satz zusammengebracht werden.

„Das können wir gemeinsam herausfinden“, erwiderte er mit einem sanften Lächeln, das Balian verlorenes Vertrauen zurückgab. „Zeig’ mir deine Hand!“, forderte Godfrey ihn dann auf.

►Als die Nacht hereingebrochen war, lagerten die Kreuzfahrer in einem Wald nahe an einem schmalen, glasklaren Fluss. Firuz nahm sich auf Godfreys Geheiß der Brandwunde in Balians Hand an. Mit einem leisen, fremdartigen Singsang strich er Salbe auf die schlimme Verbrennung und verband sie dann mit einem sauberen Leinenstreifen. Bruder Jean, der als Johanniterritter nicht nur Mönch und Ritter in einer Person war, sondern auch Heilkundiger, trat hinzu und reichte Balian einen Becher, den der junge Mann mit einem leichten Lächeln annahm, das so dankbar wie freundlich war.

„Das ist vom Mohn, der im Osten wächst. Ich denke, dass dies in Wahrheit jener Lotos ist, von dem die Gefährten des Odysseus aßen. Er betäubt jeden Schmerz. Eine Brandwunde braucht das – und Salbe“, erklärte Jean. Balian sah den Becher noch einmal skeptisch an, dann trank er von der Opiumlösung, die der Arzt ihm verordnet hatte. Die betäubende Wirkung setzte rasch ein, Balians Pupillen erweiterten sich deutlich, die Welt begann sich zu drehen. Benebelt sah er auf – und im selben Moment schoss eine Sternschnuppe über den Himmel. Auch die Köpfe Godfreys und seiner Männer zuckten ob der Himmelserscheinung nach oben. Bruder Jean bekam ein amüsiertes Lächeln, wusste er doch um die abergläubische Furcht, die die meisten Menschen ergriff, wenn sie Sternschnuppen fallen sahen.

„Vielleicht ist Jerusalem gefallen“, bemerkte er spöttisch und sah Balian an, der mit glasigem Blick den Himmel beobachtete. „Es hat keine Bedeutung, glaub mir“, setzte er dann hinzu. Balian senkte den Kopf und stierte wie ein Betrunkener seinen Vater an. Godfrey hatte, sich Balian gegenüber auf der anderen Seite des Lagerfeuers schon in seine Satteldecke gewickelt niedergelegt, benutzte den Sattel als Kopfkissen und beobachtete ihn mit gewisser Besorgnis. Dann fielen Balian die Augen zu. Erschöpft von Kummer und Strapazen, betäubt vom Opium, fiel er in tiefen, erholsamen Schlaf.◄

Kapitel 9

Der Wächter des Falken

Der neue Tag brach an. Er war ebenso trüb und nasskalt wie die vorangegangenen. Schneeflocken mischten sich mit dem im Wald entschärften Wind. Langsam erwachte das Lager zum Leben. Bruder Jean packte sein Wasch- und Rasierzeug am Flussufer aus, klappte einen kleinen Behälter mit Zahnputzpulver auf, feuchtete einen kleinen Weidenzweig, dessen eines Ende er mithilfe eines Messers und Wasser zu einem steifhaarigen Pinsel ausgefranst hatte, im klaren Wasser an, nahm damit Pulver auf und putzte sich die Zähne.

Nicht weit von ihm kam Firuz an den Fluss. Ein plätscherndes Geräusch, das das leise Rauschen des Flüsschens übertönte, weckte die Aufmerksamkeit des Nubiers*. Er sah in die Richtung, aus der das Geräusch kam und bemerkte den Knappen Philippe, der auf einer kleinen Felsinsel im Fluss stand – und mit kräftigem Strahl hinein pinkelte. Firuz brüllte ihn auf Arabisch an, er solle das gefälligst bleiben lassen. Wasser war schließlich zum Trinken da, und was Philippe da tat, war entweder völlig gedankenlos oder unverschämt, auf jeden Fall aber eine Schweinerei. Philippe reagierte nicht und trollte sich erst, als Firuz ihn mit einem Stein bewarf und ihm damit unmissverständlich klarmachte, dass es noch Ohrfeigen setzen würde, wenn er jetzt nicht augenblicklich aus dem Fluss verschwand. Schmollend packte Philippe sich wieder ein und sprang an Land, ging ein Stück von Lager weg, um wenigstens sein großes Morgengeschäft in Ruhe zu erledigen.