Prolog

Jonas Mönke bekam ein breites Grinsen, als er den Brief öffnete und das Schreiben las. Es hatte geklappt! Der Felder-Verlag in Hamburg hatte sein Manuskript „Die Glocke des Todes“ akzeptiert. Seit Jahren frönte Jonas der Schreibleidenschaft, aber Anerkennung hatte er dafür nur innerhalb einiger Fanfiction-Seiten im Internet bekommen – und auch nur dann, wenn er wirklich Fanfiction schrieb, also bekannte Filme oder Bücher weiterdachte. So etwas konnte man nur als kostenloses Lesematerial veröffentlichen. Verkaufen war unmöglich, weil das augenblicklich Urheberrechtsstreitigkeiten hervorgerufen hätte.

Die Geschichte, die sein Großvater Hinnerk Trojan ihm erzählt hatte, hatte aber offenbar etwas an sich, was auch einen professionellen Verlag dazu brachte, das Manuskript in ein Buch zu verwandeln – und zwar gegen Bezahlung. 5.000 € bot der Verlag für die erste Auflage von zweitausend Exemplaren sowie 0,50 € Tantiemen vom Verkaufspreis, der in der Taschenbuchversion pro Exemplar mit 10 € angesetzt war, falls mehr als die zunächst geplanten zweitausend Exemplare verkauft würden. Die Rechte verblieben bei Jonas als Autor, er würde darüber frei verfügen können, falls eine Verarbeitung des Stoffes in einem anderen Medium – zum Beispiel einem Film – erfolgen sollte. Der Verlag verlangte jedoch eine ausdrückliche Erklärung, dass eventuelle Urheberrechtsstreitigkeiten allein vom Autor zu bereinigen seien. Die Erklärung verlangte auch, dass in einem solchen Fall seine Adresse dem Anspruchserhebenden bekannt gegeben werden durfte.

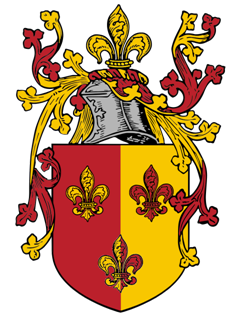

Die verlangte Erklärung schreckte Jonas nicht. Die Geschichte war schlimmstenfalls Volksgut, bestenfalls beruhte sie auf Forschungen seines Urgroßvaters Boris Trojan, der gewiss nichts dagegen gehabt hätte, diesen Stoff romanhaft aufzubereiten. Auch das Titelbild hatte Jonas selbst als Computergrafik gezeichnet – kopiert von einem Bild seines Großvaters, das er vergeblich zu digitalisieren versucht hatte. Der Scanner hatte sich beharrlich geweigert, die wirklich großformatige Zeichnung so zu kopieren, dass eine nahtlose Abbildung möglich gewesen wäre.

Dass die Glocke auf dem Titelbild einem Requisit, das für den Film Mykene des deutschen Regisseurs Peter Wolfson angefertigt worden war, bis ins Detail glich, störte Jonas nicht. Der Produktionsdesigner des Films hatte sich wahrscheinlich an einem sehr ähnlichen antiken Stück orientiert. Jonas wusste von seinem Großvater, dass Urgroßvater Boris Trojan eben diese Glocke noch vor oder während des Krieges im Museum für Hamburgische Geschichte gesehen hatte. Er hatte davon auch Fotos gemacht, aber die waren wohl in den Wirren des Krieges verschollen – ebenso wie das druckfertige Manuskript der Forschungsarbeit, die sein Urgroßvater im Auftrag der Regierung des Dritten Reichs gemacht hatte, deren Ergebnis ihn aber hatte in Ungnade fallen lassen, weshalb er im KZ Trassenheide gelandet war, das er nicht mehr lebend verlassen hatte. Er war im August 1943 beim Angriff der Alliierten ums Leben gekommen.

Das Bild, auf dem Jonas‘ Computergrafik beruhte, hatte sein Großvater über fünfzehn Jahre zuvor gezeichnet, denn seit 1998 war Hinnerk Trojan blind.

Jonas las sich den Vertrag dennoch dreimal durch, bevor er ihn dann doch unterschrieb. Als Schadensachbearbeiter bei der Hamburger Niederlassung einer Kölner Versicherung war er es gewohnt, nach rechtlichen Haken zu suchen. Er fand keine. Den unterschriebenen Vertrag steckte er in ein großes Briefkuvert, adressierte den Brief an den Felder-Verlag, frankierte ihn und trug ihn noch schnell zum Briefkasten vor dem kleinen Eckladen auf der anderen Seite der Straße, in der er wohnte, der um 17.00 Uhr noch geleert wurde. Auf dem Rückweg ging er nicht ins Haus zurück, sondern öffnete die Tiefgarage, die unter dem achtstöckigen Haus lag, in dem er im Hamburger Stadtteil Farmsen wohnte, eilte zu seinem Auto und fuhr gleich zu seinem Großvater, der seit einigen Jahren im Altenheim in der Berner Allee lebte.

Hinnerk Trojan war ein zäher Mann. Am 29. März 2012 war er 92 Jahre alt geworden. Er hatte gelernt, mit der ewigen Dunkelheit klarzukommen, die ihn im Juni 1998 von einer Minute auf die andere ereilt hatte, als der Sehnerv infolge eines Infarktes zerstört worden war. Seine Wohnung in der Ebeersreye in Farmsen, eine Eigentumswohnung, hatte er zwar aufgeben müssen, aber seine Tochter Britta hatte ihn zu sich in die große Wohnung am Schierenberg in Berne genommen, wo er Wand an Wand mit seinem Enkel Jonas gewohnt hatte. Die anfängliche Angst, die er gehabt hatte, wegen seiner Blindheit ständig irgendwo buchstäblich anzuecken hatten Britta, Schwiegersohn Bernd Mönke und Enkel Jonas ihm nehmen können. Jonas, der damals noch ein Junge von neun Jahren gewesen war, hatte schnell herausgefunden, dass sein Großvater erstens mit einem fantastischen Gedächtnis gesegnet war, zweitens sehr feinfühlige Finger hatte und drittens das Orientierungsvermögen einer Fledermaus hatte. Es war Jonas‘ Idee gewesen, seinem Opa besondere Leitfäden aus verschiedenen Leinen in Handhöhe an die Flurwand zu montieren. Anhand der unterschiedlichen Materialien konnte der Blinde schnell erlernen, ob er sich auf dem Weg zur Küche, zu seinem Zimmer oder zur Toilette befand.

Für Jonas selbst hatte die Blindheit seines Großvaters bedeutet, dass er von eben auf jetzt hatte Ordnung halten müssen, denn Blinde finden Dinge nur dann, wenn sie stets am selben Ort deponiert sind. Er hatte es so gut gelernt, dass es selbst seinen Eltern gelegentlich zu viel geworden war, wenn der Sohn den Eltern hinterher geräumt hatte. Hinnerk hatte sich bedankt, indem er seinem extrem interessierten Enkel sehr viel erzählt hatte. Irgendwann hatte Jonas angefangen, alles aufzuschreiben, was Hinnerk ihm erzählte. Dann hatte er ihm vorgelesen, was er aufgeschrieben hatte, sein Großvater hatte interessiert zugehört und bemerkt, dass sein Enkel Schreibtalent hatte. Während Bernd Mönke – obwohl als Journalist selbst zur schreibenden Zunft gehörig – die Schreiberei seines Sohnes eher als kindliches Hirngespinst abgetan hatte, hatte Hinnerk Jonas in dieser Hinsicht gefördert, wo es nur ging.

Hinnerk Trojan war gelernter Fischer, hatte sein Handwerk in seinem Heimatort Koserow auf Usedom gelernt. Nach dem Krieg, der seinen älteren Bruder Hannes und seinen Vater das Leben gekostet hatte, hatte er mit seinem Fischerboot nicht nur für das Überleben seiner Mutter und sein eigenes sorgen können, sondern auch für andere Leute im Dorf. Als die Fischer sich ab 1952 mehr oder weniger freiwillig zu Fischereiproduktionsgenossenschaften der See- und Küstenfischer zusammenschlossen, gehörte der immer etwas vorlaute Hinnerk bald zu deren einflussreicheren Mitgliedern.

Womit er sich überhaupt nicht abfinden konnte, war der 1954 in der DDR eingeführte Straftatbestand „Republikflucht“. Nach Hinnerks Meinung waren Menschen frei und konnten reisen, wohin es ihnen beliebte. Ein Staat, der seine Bürger innerhalb der eigenen Grenzen einsperrte, ihnen verbot, das Land zeitweise oder dauerhaft ohne eine ausdrückliche Genehmigung zu verlassen, handelte gegen die Menschenrechte – etwas, das die Kommunisten sich doch gerade auf die Fahnen geschrieben hatten.

Trojan hatte auf seine Weise gegen diese ihm unmenschlich erscheinende gesetzliche Regelung opponiert: Wer im Bezirk Rostock, zu dem die Insel Usedom seinerzeit gehört hatte, „rübermachen“ wollte, wie Flucht aus dem so genannten Arbeiter- und Bauernstaat in den vermeintlich „goldenen Westen“ genannt wurde, der hatte sicher sein können, dass er in Koserow Hilfe fand. Fast jeden Monat hatte Hinnerk Trojan zwei bis drei Personen weit genug in die Ostsee hinausgefahren, dass ein zwischen Bornholm und dem westdeutschen Niendorf/Ostsee fahrender Schleuser die Flüchtlinge aufnehmen konnte. Das war relativ lange gut gegangen, insbesondere deshalb, weil Trojan gerne weiter nach Osten in polnische Gewässer fuhr. Doch etwa ein Jahr nach dem Mauerbau in Berlin und der kompletten Abriegelung der Westgrenze der DDR war aus dem Nebel wie aus den Wellen gewachsen ein Schnellboot der Volksmarine erschienen, hatte dessen Crew Trojans Boot gestoppt, ihn und seine Mitfahrer verhaftet.

Was immer Hinnerk Trojan sein Eigen genannt hatte, war konfisziert und enteignet worden – Boot, Haus, Fischerhütte am Strand, Grundstücke. Seine Familie – seine Frau Eva und seine knapp sechs Monate alte Tochter Britta – war nach Magdeburg zwangsumgesiedelt worden, Hinnerk selbst in Bautzen im „gelben Elend“ eingekerkert worden, dem wohl berüchtigtsten Gefängnis der DDR. Erst zehn Jahre später, als er seine Haft wegen „Beihilfe zum ungesetzlichen Grenzübertritt“ abgesessen hatte, hatte er seine Familie wiedergesehen. Hinnerk war als politischer Häftling freigekauft worden und hatte 1973 mit seiner Familie die DDR verlassen können.

In der Bundesrepublik hatte Trojan mit seiner Familie in Niendorf/Ostsee gelebt und hatte wieder als Fischer gearbeitet. Eva hatte einen Bungalow im Garten als Ferienwohnung vermietet. Die Hamburger Familie Mönke hatte zu den Feriengästen gehört, die ab 1974 regelmäßig bei den Trojans Urlaub an der Ostsee gemacht hatten. Bernd, der Sohn der Familie, der mit knapp 14 Jahren kaum zwei Jahre älter war als Trojans Tochter Britta, hatte sich mit ihr angefreundet, hatte fast jede Möglichkeit genutzt, nach Niendorf zu kommen, war auch mit Hinnerk zum Fischen gefahren. Aus einer Urlaubsbekanntschaft war eine Brieffreundschaft geworden, die sich zu Liebe ausgewachsen hatte. Am 8. August 1988 hatten Britta und Bernd geheiratet und waren nach Hamburg in die Ebeersreye 110 in Hamburg-Farmsen umgezogen. Als sich Jonas angekündigt hatte, war das junge Ehepaar in die deutlich größere Wohnung eines Angestellten der Abteilung Seeverkehr des Bundesverkehrsministeriums an den Schierenberg in Hamburg-Berne umgezogen, der zur Zentrale seines Ministeriums nach Bonn versetzt worden war. Drei Jahre später, nachdem Berlin neue deutsche Hauptstadt geworden war und die die ersten Planungen für den Umzug der Ministerien von Bonn nach Berlin aufkamen, hatte der Mann den Mönkes die Wohnung zum Kauf angeboten, weil sein Arbeitsplatz dauerhaft außerhalb Hamburgs bleiben würde.

Fast zum gleichen Zeitpunkt verkaufte die Versicherungsgesellschaft, der die Wohnblocks gehörten, in denen die Mönkes zuvor gewohnt hatten, die Wohnungen dort einzeln als Eigentumswohnungen. Britta, die nach dem Tod ihrer Mutter inzwischen von Hamburg aus die Ferienwohnungsvermietung in Niendorf betrieb, sah die Chance, ihren inzwischen 71-jährigen Vater nach Hamburg zu holen, dessen Haus in Niendorf ebenfalls als Ferienwohnung zu vermieten. Die Mönkes schlugen also richtig zu, kauften ihre eigene Wohnung am Schierenberg und ihre frühere Wohnung in der Ebeersreye. Hinnerk war nach Farmsen gezogen, nur sieben Kilometer von seiner Tochter entfernt.

Jonas war am 9. November 1989 geboren worden, jenem denkwürdigen Tag, als Günter Schabowski, seinerzeit Sekretär für Informationswesen in der DDR, anlässlich einer Pressekonferenz eher versehentlich eine neue Regelung für Reisen nach dem Ausland verkündete und diese auf Nachfrage als „sofort, unverzüglich“ wirksam bezeichnete. Es war der Tag, an dem die Mauer fiel, der wirkliche Anfang vom Ende der DDR. Schon wegen dieses Geburtstages hatte sich bei Jonas frühzeitig historisches Interesse entwickelt, der seinen Eltern und seinem Großvater schier Löcher in den Bauch gefragt hatte.

Weil sein Vater als Journalist oft unterwegs war und seine Mutter ebenfalls häufig wegen der Ferienwohnungen an der Ostsee außer Haus war, hatte Hinnerk seinen Enkel schon betreut, als der noch im Kindergarten gewesen war. Hinnerk, der sich als Rentner nicht wirklich ausgefüllt gefühlt hatte, hatte sich als der Märchenerzähler in Jonas‘ Kindergarten erwiesen – als Märchenerzähler, der mit ein paar Strichen die Geschichte auch noch illustrieren konnte, die er erzählte. Von ihm hatte Jonas auch gelernt, nach der Natur zu zeichnen. Nachdem er dann in der Schule deutlich besser gezeichnet hatte als seine Mitschüler, hatte Jonas auf Nachfrage erklärt, sein Großvater habe ihm das beigebracht. Der Rektor hatte Hinnerk daraufhin angeboten, eine Zeichen AG am Nachmittag zu veranstalten, was der auch gerne gemacht hatte – bis zum Juni 1998, als er so plötzlich blind geworden war.

Doch auch danach war Hinnerk Trojan häufig in der Schule gewesen – als Märchenerzähler, wie schon im Kindergarten. Hier hatte Jonas auch zum ersten Mal von der Glocke von Vineta gehört, die bei Gefahr aus der Tiefe des Meeres läutet.

Und nun hielt er diese Geschichte als fertiges Buch in der Hand, von ihm selbst geschrieben, das Bild von ihm selbst nach der Vorlage seines Großvaters gezeichnet, korrekturgehört von Hinnerk, korrekturgelesen von seiner Mutter Britta, von seinem Vater als nutzloser Spinnkram verspottet.

Als Jonas mit dieser Nachricht seinen Großvater im Pflegeheim Berne besuchte, weinte der alte Mann vor Glück. Jonas war dabei, seinen Urgroßvater zu rehabilitieren.

Kapitel 1

Böse Überraschung

Ein Jahr verging. Das Buch verkaufte sich gut. Inzwischen war die zweite Auflage mit deutlich mehr Exemplaren in den Buchhandlungen.

Als Jonas am Abend nach Hause kam und in den Briefkasten neben der Haustür sah, war außer Reklamewurfsendungen auch ein Brief von einem Rechtsanwalt Simeon Lupus darin. Jonas konnte sich zunächst keinen Reim darauf machen, weshalb er persönlich Post von einem Rechtsanwalt bekam, den er zwar beruflich kannte, mit dem er privat aber nichts zu tun hatte. Aber als er den Brief in seiner Wohnung öffnete, fiel er vor Schreck mehr in den Sessel, als dass er sich bewusst setzte. Er hielt eine Abmahnung in der Hand!

Der Anwalt trug vor, dass er von der Agamemnon Filmgesellschaft beauftragt sei, ihn, Jonas Mönke, wegen der widerrechtlichen Verwendung einer Zeichnung abzumahnen.

Der Brief lautete:

Hamburg, den 22. Februar 2013

Sehr geehrter Herr Mönke,

die Agamemnon Filmgesellschaft, 20149 Hamburg, Herwardeshuder Weg 25[1] hat mich mit der rechtlichen Vertretung bezüglich der Verwertungsrechte des ihr am Film Mykene zustehenden Urheberrechtes beauftragt. Diese Rechte erstrecken sich sowohl auf den veröffentlichten Film als auch auf die Entwürfe der Abteilung Produktionsdesign, die für Kulissen, Kostüme und Ausstattung verwendet wurden.

Namens und im Auftrag meiner Mandantschaft mahne ich Sie gem. § 97 a UrhG wegen der widerrechtlichen Verwendung des Abbildes der im Auftrag meiner Mandantschaft entworfenen Glocke als Titelbild Ihres Buches „Die Glocke des Todes“ ab.

Sie werden hiermit gem. § 98 UrhG aufgefordert, die weitere Verwendung dieses Abbildes zu unterlassen und Ihr Buch „Die Glocke des Todes“ mit einem anderen Titelbild zu versehen. Soweit bereits Exemplare Ihrer Bücher verkauft wurden, verlangt meine Mandantschaft gem. § 98 UrhG, dass diese Exemplare zurückgerufen und vernichtet werden.

Anliegend erhalten Sie eine strafbewehrte Unterlassungerklärung, die Sie bitte innerhalb einer Woche unterzeichnet zurücksenden wollen. Sie haben die Kosten meiner Inanspruchnahme zu tragen.

Entgegenkommenderweise bietet meine Mandantschaft Ihnen einen Vertrag über die Nutzung des Abbildes der Glocke gegen Lizenzgebühren an. Für den Fall, dass Sie dieses Vertragsangebot annehmen, ist meine Mandantschaft bereit, auf die Unterlassung und den Rückruf zu verzichten. Den Vertrag finden Sie in der Anlage.

Sollte nach Ablauf der Frist weder die Unterlassungserklärung noch der angebotene Vertrag unterzeichnet bei mir vorliegen, wird meine Mandantschaft Klage erheben.

Hochachtungsvoll

Lupus

Rechtsanwalt

Anlagen: anwaltliche Vollmacht, Unterlassungserklärung, Vertragsangebot

Die beigefügte Unterlassungserklärung enthielt tatsächlich die Forderung, sämtliche bereits verkauften Exemplare zurückzurufen und zu vernichten, der angebotene Vertrag verlangte eine pauschale Lizenzgebühr für die bereits verkauften Bücher in Höhe von zehntausend Euro und eine weitere Mindestgebühr von eintausend Euro pro Jahr, wenn nicht mehr als tausend Exemplare pro Jahr verkauft würden. Den Nachweis über die verkauften Exemplare sollte Jonas spätestens einen Monat nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres erbringen.

Er schnaufte. Wenn er diesen Vertrag unterschrieb, zahlte er für seine Arbeit noch drauf, denn jedes verkaufte Exemplar würde fünfzig Cent Kosten verursachen, statt sie einzubringen … Im ersten Impuls wollte er einen gepfefferten Brief an den Anwalt schreiben, der ihm schon beruflich ein Dorn im Auge war, genoss Lupus doch den Ruf, hauptsächlich Betrüger zu vertreten. Er hielt sich gerade noch zurück und wählte dann die Nummer seines Freundes Leon Hameister, der Anwaltsgehilfe bei Rechtsanwalt Ralf Schmidt war, einem der Hausanwälte der Sperling Assekuranz, bei der Jonas als Sachbearbeiter in der Kraftfahrt-Schadenabteilung arbeitete.

„Hi, Leon. Ich brauche die Hilfe deines Chefs“, sagte er.

Ralf Schmidt las die Abmahnung, als Jonas sie ihm am folgenden Tag nach Feierabend in die Kanzlei trug.

„Mal wieder typisch Lupus …“, kommentierte er das Anwaltsschreiben. „Ich nehme nicht an, dass Sie auf diese Forderung eingehen wollen“, mutmaßte er.

„Nein, weshalb sollte ich? Erstens habe ich keine Ahnung, wie ich es anstellen soll, etwa zehntausend Bücher zurückzuholen, von denen ich nicht weiß, an wen sie verkauft wurden. Zweitens: Selbst wenn das möglich wäre, würde ich damit etwa hunderttausend Euronen löhnen, wenn nicht mehr, schließlich hat der Verlag ja auch Kosten gehabt, die ich dann wohl auch ersetzen müsste. Drittens habe ich die Kohle nicht und viertens ist das mit der Urheberrechtsverletzung Quatsch mit Soße. Das Bild habe ich nicht von der Filmglocke abgepinselt.“

„Welchen Beweis können wir vorlegen, dass du diese Glocke nicht von den Produktionsfotos abgezeichnet hast?“, hakte Leon nach, der bei dem Gespräch dabei war.

„Ich habe diese Zeichnung meines Großvaters als Vorlage verwendet“, sagte Jonas und präsentierte seinem Freund und dem Anwalt eine Tuschezeichnung, die mit Hinnerk Trojan gezeichnet war.

„Von wann ist diese Zeichnung?“, hakte Schmidt nach.

„Die muss von vor 1998 sein, denn Opa hat in dem Jahr einen Sehnervinfarkt gehabt und ist seitdem blind“, erklärte Mönke.

„Das heißt: Er würde die Zeichnung heute nicht mehr als seine erkennen“, konstatierte Ralf.

„Nein, das nicht“, räumte Jonas ein. „Aber er könnte dem Gericht vortragen, wann er die Zeichnung gemacht hat – und worauf er sich dabei möglicherweise gestützt hat. Sehen Sie: Opas Zeichnung ist praktisch identisch mit der Glocke auf den Filmfotos.“

„Versteh‘ meine Frage jetzt bitte nicht falsch: Kennst du den Film?“, fragte Leon.

Jonas sah seinen rechtskundigen Freund an, als wären ihm Hörner gewachsen.

„Wir waren da zusammen drin, Leon!“, erinnerte er verstört.

„Logo. Wir waren auch zusammen in der Requisitenausstellung, die ein halbes Jahr nach dem Kinostart in London war“, erwiderte Leon seufzend. „Und ich erinnere mich, dass du das alles wie blöd fotografiert hast. Jonas, wir müssen beweisen können, dass diese Zeichnung hier“, er wedelte mit dem Blatt, „die alleinige Grundlage für dein Titelbild ist. Du bist ein guter Zeichner. Diese Zeichnung könntest du theoretisch selbst gemacht haben – das jedenfalls würde der Anwalt der Gegenseite dir sicher vorhalten, wenn wir das so vortragen.“

„Mein Großvater könnte aussagen, dass er vor 1998 eine antike Glocke gezeichnet hat, dass er zu dem Zeitpunkt noch gesehen hat. Und er könnte mit ärztlichen Unterlagen belegen, dass er seit 1998 blind ist – von eben auf jetzt duster. Der Film ist erst 2004 in die Kinos gekommen.“

„Okay, ich benenne ihn als Zeugen“, sagte Schmidt. „Aber …“

„Was?“

„Noch besser wäre, wenn wir den Beweis führen könnten, dass diese Glocke im Film gar nicht das geistige Eigentum des Produktionsdesigners ist, sondern dass sich beide an einer realen Glocke orientiert haben“, sinnierte Ralf. „Haben Sie ’ne Ahnung, woher Ihr Großvater die Idee hatte?“

„Er hat mir mal von der Vineta-Sage erzählt und diese Glocke schon vor wenigstens zwanzig Jahren so beschrieben, wie sie hier ist. Woher er wusste, wie die aussieht, habe ich als kleines Kind nicht gefragt“, erklärte Mönke. Der Rechtsanwalt nickte.

„Ich werde den Anspruch in Ihrem Namen zurückweisen“, erwiderte er. „Aber Ihnen ist schon klar, dass eine Filmgesellschaft sich davon nicht beeindrucken lassen wird, oder?“

Jonas nickte seinerseits.

„Klar wie Kloßbrühe.“

„Sie haben doch bestimmt ’ne Rechtsschutzversicherung, oder?“

„Ja, bei meinem geliebten Arbeitgeber. Rechtsschutz ist allerdings in der Zentrale in Köln.“

Jonas nahm einen Schnellhefter aus seiner Aktentasche, der die Prämienrechnungen seiner Versicherungen enthielt und gab sie seinem Freund. Leon suchte darin nach der Sparte Rechtsschutz und schrieb die Versicherungsscheinnummer ab.

„Ich setz‘ mich mit denen in Verbindung. Gib mir noch die Adresse deines Großvaters“, sagte er schließlich

„Schiet, die hab‘ ich nicht hier. Der ist im Altenheim in Berne. Ich funk‘ dir das nachher durch.“

„Altenheim? Wie alt ist Ihr Großvater?“, erkundigte sich Ralf.

„Dreiundneunzig.“

„Oha!“

Rechtsanwalt Simeon Lupus bekam ein breites Grinsen, als er drei Tage später zu der Abmahnungssache Agamemnon Film folgenden Brief erhielt:

Hamburg, den 26. Februar 2013

Sehr geehrter Herr Kollege,

Herr Jonas Mönke hat mich mit seiner rechtlichen Vertretung in obengenannter Sache beauftragt. Den weiteren Schriftwechsel wollen Sie daher bitte mit mir führen. Eine auf mich lautende Vollmacht ist als Anlage beigefügt.

Zum Sachverhalt: Mein Mandant sieht sich nicht veranlasst, die von Ihnen namens und im Auftrag der Agamemnon Filmgesellschaft gem. § 98 UrhG erhobenen Ansprüche zu befriedigen. Die auf dem Cover seines Buches „Die Glocke des Todes“ abgebildete Glocke ist weder von der im Film Mykene Ihrer Mandantschaft abgezeichnet noch ist diese im Film Ihrer Mandantschaft deren geistiges Eigentum. Mein Mandant hat die Glocke von einer Tuschezeichnung seines Großvaters digitalisiert und nicht von Screenshots des Films oder von eventuell davon existierenden Fotos. Diese Zeichnung hat der Großvater meines Mandanten vor 1998 gefertigt, da er eben seit 1998 erblindet ist. Vom Großvater meines Mandanten stammt im Übrigen auch die dem Roman zugrunde liegende Geschichte.

Unter diesen Umständen wird mein Mandant weder eine Unterlassungserklärung abgeben noch einen Vertrag unterschreiben, der ihn zur Zahlung von Lizenzgebühren zwingen würde. Auf die Frage, ob die verlangte Gebühr überhaupt der Höhe nach gerechtfertigt wäre, gehe ich an dieser Stelle nicht ein, da ein solcher Anspruch schlicht nicht besteht.

Mit kollegialem Gruß

Schmidt

Rechtsanwalt.

Anlage: Vollmacht

Er nahm den Telefonhörer und rief Hauke Schiemann an, den Leiter der Hamburger Vertretung der Agamemnon-Filmgesellschaft an.

„Moin, Herr Schiemann. Ich habe gerade die Antwort von Mönkes Anwalt bekommen. Erwartungsgemäß will er nicht zahlen“, sagte er, als er den Manager am Apparat hatte.

„Kenn‘ ich“, erwiderte Schiemann. „Wenn die Klage auf dem Tisch liegt, ziehen sie alle den Schwanz ein. Wer legt sich schon mit einer Filmgesellschaft an, deren Zentrale in Hollywood ist … Lassen Sie die Klage los!“

„Wird umgehend geschehen, wiederhören“, sagte Lupus zu. Als er aufgelegt hatte, ging er in das vor seinem eigenen Büro liegende Büro der Sekretärinnen.

„Frau Leipold, die Klage in der Sache Agamemnon gegen Mönke muss noch raus!“, rief er. Frau Leipold wedelte mit einem dicken Briefumschlag, der an das Landgericht Hamburg adressiert war.

„Is‘ eingetütet, Chef!“

Klagen können lange Beine haben, aber einmal in die Spur gesetzt, beginnen sich die Mühlen der Justiz unwiderruflich zu drehen. Die Agamemnon-Filmgesellschaft hatte einen so genannten Streitwert von mindestens 10.000 € angegeben. Damit war das Landgericht die erste Instanz, die sich mit dem Streit zu befassen hatte. Die Klage erreichte das Landgericht am 1. März 2013, durchlief den Verwaltungsweg, bekam ihre Stempel und landete am 4. März auf dem Tisch des zuständigen Rechtspflegers, der die für den Beklagten mitgegebene Kopie der Klage und die Kopien der schriftlichen und bildlichen Beweise, die die Klägerin vorlegte, zusammenheftete, ein Formblatt mit dem Aktenzeichen des Gerichtes und entsprechenden Texten versah, die dem Beklagten darlegten, dass und von wem gegen ihn Klage erhoben worden war und er innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung eine Verteidigungsanzeige durch einen Rechtsanwalt vorzulegen hatte und innerhalb von weiteren drei Wochen auf die Klage erwidern sollte. Der erste Verhandlungstermin sollte am 7. Mai 2013 im Landgerichtsgebäude am Sievekingplatz in Hamburg sein.

Als Jonas am 6. März 2013 nachmittags nach Hause kam, fand er eine vom Postboten ausgestellte Niederlegungsnachricht in seinem Briefkasten, die bedeutete, dass Agamemnon Pictures Ernst machte, Klage erhoben hatte und diese Klage bei der Postfiliale im Einkaufszentrum Farmsen niedergelegt war. Er sah auf die Uhr. Es war gerade halb fünf am Nachmittag, so dass die Post noch geöffnet hatte. Er drehte um, ging zurück in die Garage und fuhr sofort zum Einkaufszentrum. Es war Mittwoch und volle Einkaufszeit, aber er fand auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums dennoch halbwegs schnell einen Parkplatz und hatte eine halbe Stunde später den gelben Briefumschlag, den er aus seinem beruflichen Alltag nur gar zu gut kannte, in der Hand.

Am folgenden Morgen rief er gleich um neun Uhr bei Leon an, um einen Termin zur Besprechung zu bekommen.

„Heute ist alles dicht und heute Abend hat der Chef eine Beurkundung, die länger dauern wird. Gib mir mal das Aktenzeichen, dann lasse ich heute noch die Verteidigungsanzeige los“, sagte er. Jonas nannte ihm das Aktenzeichen des Gerichtes.

„Okay, ich mache das gleich fertig. Morgen Nachmittag um halb fünf? Kriegst du das hin?“

„Ja, ich bin um halb fünf bei euch“, sagte Jonas. „Ich habe hier noch einen anderen Prozess, den ich euch auch gerne geben würde. Auch von unserem Freund Lupus. Der Lump hat wieder mal nur den Fahrer verklagt, aber der war wenigstens schlau genug, bei unserem Kunden anzurufen und das rechtzeitig einzustöpseln. Verteidigungsanzeige ist raus, ist ‘ne Amtsgerichtssache in Schwarzenbek. Das kann ich dann als Dienstgang erledigen.“

„Mach‘ ich. Bis morgen.“

Jonas nahm sich die Schadenakte mit dem Prozess vor, den Rechtsanwalt Lupus gegen den Fahrer des bei Sperling-Assekuranz versicherten Mietwagenunternehmens angestrengt hatte, schrieb im Computer den Brief an Schmidts Kanzlei mit dem Prozessauftrag, druckte ihn aus und ging mit der Akte zum Büro seines Chefs Gunnar Mahnke, der drei Zimmer weiter saß.

„Chef, die Sache Thiensen Mietwagen, in der Freund Lupus den Fahrer verklagt hat, habe ich soweit fertig. Ich würde den Prozess gern aufnehmen und die Sache dem Schmidt in Reinbek geben“, sagte er, als er eintrat.

„Diese Autobahngeschichte an der Raststätte Gudow?“, fragte sein Chef.

„Genau die. Ich würde morgen gern zu Herrn Schmidt fahren und ihm die Akte persönlich in die Hand drücken. Um halb fünf könnte ich bei ihm sein.“

„Ist gut. Anschreiben fertig?“

„Ja, bitte noch einmal unterpinseln.“

Mahnke unterschrieb den Prozessauftrag, den Jonas ihm vorlegte.

„Wann bist du morgen weg?“

„Halb vier.“

Am folgenden Tag fuhr Jonas nachmittags um halb vier mit der prozessfertigen Schadenakte und der Klage in seinem eigenen Prozess zu Rechtsanwalt Ralf Schmidt. Die Schadensache nahm Ralf an und sagte umgehende Klagerwiderung zu. Dann nahm er sich die Klage der Agamemnon Pictures vor.

Die Gesellschaft trug – via Rechtsanwalt Lupus – vor, dass der Produktionsdesigner Marcus D. Brown in seiner Eigenschaft als Angestellter der Agamemnon Pictures im Jahr 2002 für die Ausstattung des Films Mykene die Bronzeglocke entworfen habe, deren genaue technische Daten dem Entwurf in der Anlage zu entnehmen seien. Ebenfalls sei ein Foto der Glocke zur Visualisierung beigefügt. Die Nutzungsrechte an dieser Glocke und natürlich dem dazugehörigen Entwurf lägen gemäß § 43 UrhG (Urheberrechtsgesetz) bei der Agamemnon-Filmgesellschaft, deren Angestellter der Zeuge Brown sei, was mit einem anliegenden Vertrag in englischer Sprache nebst Übersetzung in die deutsche Sprache belegt werde. Der Urheber übertrage der nutzungsberechtigten Gesellschaft ausdrücklich das alleinige Recht, eine weitere Nutzung seines Werkes vertraglich zu regeln oder – bei unerlaubter Nutzung – einen diesbezüglichen Rechtsstreit zu führen. In dem Fall stehe er natürlich als Zeuge der Klägerin zur Verfügung.

Diesen Entwurf – ohne Maße – habe der Beklagte, Jonas Mönke, für die Illustration des Buchcovers seines Romans genutzt, ohne den Urheber Marcus Brown oder die nutzungsberechtigte Gesellschaft Agamemnon Pictures um eine entsprechende Erlaubnis zu bitten oder ein Vertragsangebot über die Nutzungserlaubnis abzugeben. Der Beklagte sei darauf gemäß § 97 a UrhG abgemahnt worden, gemäß § 98 UrhG sei verlangt worden, die weitere Verwendung des missbräuchlich genutzten Bildes zu unterlassen, die bereits ausgelieferten Bücher zurückzurufen und zu vernichten, wobei mit der Abmahnung entgegenkommenderweise ein Vertragsangebot übersandt worden sein, das es dem Beklagten ermöglicht habe, ohne einen Rechtsstreit gegen Zahlung einer Lizenzgebühr von einem Euro pro verkauftem Buch und einer einmaligen Zahlung von zehntausend Euro für die bereits verkauften Bücher weiterhin zu verwenden.

Dies habe der Beklagte mit Schreiben vom ausdrücklich abgelehnt, so dass nun Klage geboten sei.

Man werde beantragen, den Beklagten zu einer Zahlung von mindestens zehntausend Euro zu verurteilen und festzustellen, dass er verpflichtet sei, je weiterem verkauften Exemplar eine Gebühr von nicht unter einem Euro an die Klägerin zu zahlen. Für den Fall, dass der Beklagte nicht rechtzeitig seine Verteidigungsabsicht anzeige oder die gerichtliche Frist zur Abgabe der Klageerwiderung verstreichen lasse, werde ein Versäumnisurteil beantragt.

Ralf nickte.

„Das entspricht der Abmahnung. Ich werde wie in der Ablehnung der Abmahnung erwidern und Ihren Großvater als Zeugen für Ihren Vortrag benennen. Da Ihr Großvater ja nicht mehr ganz neu ist: Wer könnte noch bezeugen, dass er diese Zeichnung vor 1998 gemacht hat?“, fragte er.

„Meine Eltern“, sagte Jonas. Seufzend setzte er hinzu: „Nur werden die nicht begeistert sein, zu hören, dass es wegen dieses Bildes einen Prozess gibt. Aber ich muss sie leider sowieso einweihen, weil meine Mutter wegen Opas Blindheit sein rechtlicher Betreuer ist.“

„Dann sprechen Sie mit Ihren Eltern, bevor ich sie als Zeugen benenne und sie dann aus allen Wolken fallen, wenn ihnen eine Ladung des Gerichts ins Haus flattert. Die Adresse Ihrer Mutter brauche ich auf alle Fälle, denn wenn sie rechtliche Betreuerin ist, muss sie angeschrieben werden, wenn es um Ihren Großvater als Zeugen geht“, sagte Ralf. „Machen Sie das noch heute!“

„Okay, werde ich machen. Äh, Sie hatten in der Ablehnung bei der Abmahnung die Höhe der Forderung weggelassen. Ich denke, es wäre besser, das Gericht darauf hinzuweisen, dass ich für jedes Buch nur fünfzig Cent bekomme und die Forderung schon deshalb unmäßig ist, weil sie von mir verlangt, für meine Arbeit auch noch draufzuzahlen. Und wenn Sie es nur als hilfsweise deklarieren, falls das Gericht zu der Auffassung gelangt, dass ein grundsätzlicher Anspruch der Klägerin gegeben ist, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann“, erwiderte Jonas.

„Gut, mache ich. Wir haben noch Zeit. Die Verteidigungsanzeige ist raus. Aber spätestens eineinhalb Wochen vor Ablauf der Erwiderungsfrist würde ich gern die Erwiderung abschicken. Aber da ist noch Ostern. Besser Montag, den 18. März, okay?“

„Alles klar“, bestätigte Jonas.

Kapitel 2

Beweise gesucht …

Bernd Mönke schüttelte nur noch den Kopf.

„Hab‘ ich dich nicht gewarnt, die Zeichnung als Titelbild zu verwenden?“, grollte er, als sein Sohn ihm von der Klage erzählte. „Und Opa da reinzuziehen, ist wirklich nicht das Gelbe vom Ei!“

„Opas Zeichnung ließ sich nicht vernünftig digitalisieren. Nach vier Anläufen mit dem Scanner habe ich aufgegeben und es lieber abgezeichnet. Aber ich habe das von seiner Zeichnung, nicht von den Fotos, die ich in der Ausstellung damals gemacht habe“, wehrte sich Jonas.

„Du hättest sie besser verändert!“, beharrte Bernd Mönke.

„Wieso hätte er das tun sollen? Wir haben doch Papas Zeichnung. Mit der sollte sich doch belegen lassen, dass Jonas nicht das Foto der Ausstellung als Vorbild genommen hat“, stand Britta Mönke ihrem Sohn bei.

„Schatz, dein Vater ist dreiundneunzig und ziemlich tüdelig. Du bist nicht ohne Grund seine rechtliche Betreuerin. Du kannst doch von dem alten Herrn nicht erwarten, dass er Jonas‘ Angaben vor Gericht stützen wird!“

„Paps, ich erwarte nicht, dass ihr mir in dem Prozess helft, auch wenn es toll wäre, wenn ihr – falls Opa nicht gehört werden kann oder ihr ihm das nicht zumuten wollt – als Zeugen meine Version dazu bestätigen könntet. Aber ohne Mutti kann Opa nicht mal als Zeuge geladen werden.“

„Du und deine Schreiberei!“, knurrte Bernd Mönke. „Das musste ja irgendwann Ärger geben!“

„Paps, es geht nicht um den Inhalt meines Buches, es geht um das Titelbild, das ursprünglich Opa gezeichnet hat“, versetzte Jonas. „Und diese Dödel behaupten, ich hätte den Entwurf ihres Produktionsdesigners benutzt. Das ist einfach nicht wahr, und das will ich auch nicht auf mir sitzen lassen – oder auf Opa. Mir ist ohnehin schleierhaft, wie es möglich ist, dass deren Glocke der Zeichnung von Opa gleicht wie ein Ei dem anderen.“

„Du lieber Himmel! Opa hat eine Glocke gezeichnet, die ihm sein Vater mal beschrieben hat! Der war Archäologe! Solche Glocken gibt’s doch sicher mehrfach!“, entgegnete sein Vater.

„Na ja, wenn das so wäre, dass der Produktionsdesigner sich eine antike Glocke vorgeknöpft hat und die abgezeichnet hat … wäre das dann überhaupt sein geistiges Eigentum, was ja Voraussetzung für eine Urheberrechtsverletzung wäre?“, schaltete sich Britta Mönke ein. „Und es hilft jetzt nichts, zu sagen, er hätte besser etwas verändert. Die Klage ist da, der Prozess läuft. Die Alternative zu einer Aussage wäre, dass Jonas bezahlt. Du kannst dir leicht ausrechnen, dass eine Erfüllung der Forderung bedeutet, dass er mehr Geld bezahlen müsste, als er überhaupt bekommen kann, ganz abgesehen von den Kosten. Wer kämpft, kann verlieren, aber wer gar nicht erst anfängt zu kämpfen, der hat von vornherein verloren!“

„Blöder Spruch“, entgegnete Bernd. „Na schön. Aber ich gebe nichts dazu, wenn’s schief geht. Dann muss er das Lehrgeld eben bezahlen und wird hoffentlich einsehen, dass er das nächste Mal auf einen Rat von mir hört. Hast du das verstanden, Jonas?“

„Ja, habe ich. Dass es dir nicht schmeckt, dass ich schreibe und damit versehentlich Erfolg habe, habe ich begriffen, Paps.“

„Wieso willst du – wenn du schon schreiben musst – nicht für eine ordentliche Zeitung arbeiten, statt dir diesen Quatsch aus den Fingern zu saugen?“, knurrte Bernd Mönke. „Nein, mein Herr Sohn musste ja einen Bürojob haben, der ihm immer schön einen pünktlichen Feierabend garantiert.“

„Hör‘ endlich auf, an meinem Hobby und meinem Beruf herumzumäkeln!“, entgegnete Jonas scharf. „Ich hatte nach dem Praktikum, zu dem du mich genötigt hast, einfach keine Ohren, mich ständig hetzen zu lassen, Artikel fertig zu bekommen!“

„Du schreibst ja auch mit der Dynamik einer Rolle Schlaftabletten!“, ätzte Bernd Mönke. Jonas schnaufte.

„Bitte, Mama, gib mir die Unterschrift, dass Opa als Zeuge benannt werden kann. Dann bin ich auch schon wieder weg“, sagte er, an seine Mutter gewandt.

„Toll, Jungs! Ihr beide in einem Raum, das geht nicht gut. Komm, Schatz, dein Vater ist heute nicht gut drauf“, sagte Britta Mönke kopfschüttelnd und lotste ihren Sohn an ihrem Mann vorbei in den Flur.

„Ja, mach‘ nur. Puder‘ ihm den Hintern, dem verwöhnten Bengel!“, knurrte Bernd hinterher.

„Einer seiner Artikel ist beim Chefredakteur nicht gut angekommen“, entschuldigte Britta die schlechte Laune ihres Mannes.

„Wenn er den mit der gleichen Laune geschrieben hat, die er mir gerade um die Ohren gehauen hat, wundert es mich nicht“, seufzte Jonas. Seine Mutter las das Schreiben an das Gericht durch, nickte und unterschrieb.

„Danke, Mutz!“, sagte Jonas und gab seiner Mutter einen Kuss.

„Jonas, warte mal“, sagte sie, als er gleich gehen wollte. „Opa geht es nicht gut. Er ist ein Kämpfer, nur deshalb ist er überhaupt so alt geworden. Bitte, reg‘ ihn nicht zu sehr auf, ja?“

„Es ist seine Geschichte, Ma. Es ist die Geschichte seines Vaters. Er hat sich wahnsinnig gefreut, als ich ihm davon erzählt habe, dass die Geschichte verlegt wird und ich für das Buch nichts bezahlen muss, sondern sogar noch Geld kriege. Ich hätte ihm diese Unannehmlichkeit gerne erspart, denn er hat im Laufe seines Lebens wirklich genug durchgemacht. Dass es wegen dieser blöden Glocke Kabbel gibt, wollte ich nicht“, sagte Jonas mit einem Seufzen. „Es ist so ungerecht: Paps hat mich ja schon immer mit meiner Schreiberei aufgezogen, weil er nicht verstehen kann, wie man sich Geschichten ausdenken kann und nicht haarklein irgendwelche Sensationsgeschichten recherchieren will, um Politikern an die Hose zu pinkeln. Das ist einfach nicht meine Welt, immer nur das Schlechteste von Menschen zu glauben. Und kaum habe ich tatsächlich Erfolg mit dem, was ich gerne tue, behauptet so ein Filmfuzzi, dass diese Glocke sein geistiges Eigentum ist. Muss ich das kapieren?“

„Nein. Und du solltest dem Anwalt auch sagen, dass es dir spanisch vorkommt, weshalb diese Glocke im Film der, die Opa so detailliert beschrieben hat, bis ins letzte Feld gleicht. Mir kommt das auch sehr seltsam vor. Wann fährst du zu Opa?“

„Jetzt gleich. Wieso?“

„Ich wäre gerne dabei“, sagte Britta. Jonas seufzte erneut.

„Okay, wann kannst du?“

Seine Mutter lächelte.

„Jetzt“, sagte sie.

Eine Viertelstunde später waren sie bei Hinnerk Trojan.

„Britta? Bist du das? Jonas?“, fragte der blinde alte Mann, als Mutter und Sohn sein Zimmer betraten.

„Ja, Papi, alle beide“, sagte Britta. Hinnerk streckte die Arme aus. Tochter und Enkel umarmten ihn, gaben ihm einen Kuss.

„Opa, ich brauch‘ deine Hilfe“, sagte Jonas. Der alte Mann bekam ein verschmitztes Grinsen.

„Was hast du ausgefressen, hm?“, fragte er.

„Nix. Aber jemand meint, mir Ärger machen zu müssen, weil ich deine Zeichnung dieser antiken Glocke für das Buch benutzt habe.“

Hinnerk seufzte.

„Immer dasselbe Lied. Die Glocke bringt Unglück. Ich hätte es wissen müssen“, sagte er.

„Opa, das ist doch nur eine Legende!“, wehrte Jonas ab.

„Legende? Wenn eine Stadt betroffen wäre, ja, dann würde ich das auch denken, mien Jung. Aber alles was du geschrieben hast, was ich dir erzählt habe, hätte dich eines Besseren belehren müssen. Troja, Sarmatien, der Hunnensturm anne Weichsel, Vinetas Untergang, der Untergang Rungholts und Hamburgs – nee, mien Jung, dat sind keine Zufälle nich‘ mehr. Dat is‘ Ernst“, entgegnete sein Großvater. „Nu weiß ich auch, dass ich die Glocke neulich wirklich hab‘ läuten hör’n.“

„Du hast …?“, fragte Britta schluckend.

„Jau, mien Deern. Bloß kann ich das hier kein ein vertell’n, sonst stecken die mich doch noch inne Klapsmühle“, erwiderte Hinnerk bestimmt.

„Opa, diese Glocke, die du mal gezeichnet hast, die ist genau in der Form in einem Film vorgekommen. Kann es so eine Glocke tatsächlich geben?“

„Jonas, es hat sie gegeben, so wahr ich hier sitze. Ich habe diese Glocke selbst im Museum in Hamburg gesehen, wo mein Vater Fotos davon gemacht hat.“

„Im Hamburg-Museum … ist die da immer noch?“, fragte Jonas.

„Nee, nachdem Hamburg von den Alliierten plattgemacht worden war, hat einer von diesen braunen Schwachköpfen befohlen, sie zu zerstören und wegzuschmeißen. Keine Ahnung, wo die sein kann.“

„Die Fotos, Opa, wo sind die?“, fragte Jonas.

„Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass mein Vater sie versteckt hat, ebenso wie das Manuskript für seine Veröffentlichung, aber ich weiß nicht wo.“

„Okay, alles gut, Opa. Wegen dieser Glocke habe ich einen Prozess am Hals. Würdest … würdest du …?“

„Zeuge? Aber so was von! Den‘n werd‘ ich schon erzählen, wo Bartel den Most holt!“, sagte er bestimmt. „Für dich tu‘ ich fast alles, das weißt du doch, mien Jung!“

„Danke, Opa. Dann werde ich meinem Anwalt sagen, dass er dich als Zeugen benennen kann. Wir kriegen dich schon heil ins Gericht und wieder zurück, keine Sorge.“

„Weißt, mien Jung‘, ich hab‘ schon wildfremde Leute in mei’m Boot ausse DDR gebracht. Da steh‘ ich für mein’n Enkel erst recht da. Keine Sorge, mein Lütt’n. Ward all’ns god.“

Er drückte Jonas fest an sich.

„Danke, Opa!“, bedankte Jonas sich.

„Wat’n kräftigen Druck. Sach‘ ma‘ wie groß bist du eigentlich?“

„Einssechsundachtzig, Opi“ grinste Jonas.

„Einssechsundachtzig? Hoppla, größer als ich! Und wie alt bist du jetzt?“

„Ich werde vierundzwanzig, Opa.“

Hinnerk lachte herzhaft.

„Ja, ja, in dem Alter wollte ich auch immer gern ein Jahr älter sein. Das gibt sich später, mien Jung. Aber was ich in deinem Alter erlebt habe, wünsche ich dir nicht. Immer auf der Flucht vor Tieffliegern … Du lebst in besseren Zeiten, vergiss das nie!“

„Das werde ich nicht, Opa.“

Hinnerk hob die rechte Hand, Jonas klatschte ihn ab.

„Wir packen das!“, bekräftigte der alte Mann.

„Wir packen das!“, bestätigte Jonas.

Am folgenden Tag rief Jonas Leon an und sagte ihm, dass er seinen Großvater als Zeugen benennen könne.

„Da ist noch was: Die Glocke selbst. Ich habe sie definitiv nicht von der aus Mykene kopiert. Das schwöre ich bei Gott und allen Heiligen. Aber wie, zum Teufel, ist es möglich, dass ein Produktionsdesigner einer Filmfirma genau diese Glocke zeichnet, die auch mein Opa auf Papier gezaubert hat? Da muss es doch ein Vorbild gegeben haben!“, sagte er, als er die Adresse durchgegeben hatte.

„Du meinst, der hat das irgendwo abgepinselt? Das wäre natürlich der beste Aufhänger, um die mit Dreck zu bewerfen. Hat dein Opa dir dazu auch was sagen können?“, erkundigte sich Leon.

„Er hat mir gesagt, dass er diese Glocke im Museum für Hamburgische Geschichte gesehen hat.“

„Äh, wie soll die denn dahin gekommen sein?“, fragte Leon verblüfft.

„Als er mir das erste Mal davon erzählte, dass diese Glocke auch Hamburg Unglück gebracht hat, habe ich das zwar so übernommen und, das auch so im Roman geschrieben, aber ich habe das eher für Kokolores gehalten, gebe ich zu. Jetzt seh‘ ich das etwas anders. Uropa hat wohl herausgefunden, dass diese Glocke von einem Rungholter Schiffer nach Hamburg gebracht werden sollte, als sie gerade noch vor dem Untergang von Rungholt gerettet werden konnte. Die Rungholter hatten Handelskontakte nach Hamburg. Zudem ist um die Zeit etwa die Nikolaikirche in Hamburg gebaut worden, für die sie angeblich bestimmt war – sie kam hier nur nie an, weil das Schiff in einem Sturm gesunken ist – und zwar vor der Insel Neuwerk, die schon damals zu Hamburg gehörte und immer noch das älteste Gebäude von Hamburg hat, nämlich den Leuchtturm. Sie soll wohl bei Baggerarbeiten in der Elbmündung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts dort gefunden worden sein und nach Hamburg ins Museum gebracht worden sein. Uropa hat sie angeblich im Museum besucht, samt seinem Sohn. Er soll sie da sogar fotografiert haben, aber die Fotos hat er laut Opa ebenso versteckt wie sein Manuskript, damit es den Nazis nicht in die Hände fällt. Nur hat er vergessen, seinem Sohn zu sagen, wo er das vergraben hat. Aber Opa wird das im Prozess so bestätigen können.“

„Is‘ ja abenteuerlich … Das wäre ein Fall für einen Archäologen, oder?“, hakte Leon nach.

„Jetzt müsste man Indiana Jones zur Hand haben …“, seufzte Jonas.

„Vergiss es! Dann hast du auch noch Ärger mit dem Spielberg!“, lachte Leon. „Aber du hast Recht. Das ist ein seltsamer Zufall, dass die Glocke haarklein der aus dem Film entspricht. Der Produktionsdesigner wird natürlich behaupten, dass er sich das ausgedacht hat. Aber wenn man ihm beweisen könnte, dass es vielleicht noch so eine Glocke gibt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, ihn dahin zu bringen, dass er einräumt, eine andere Glocke als Vorbild genutzt zu haben. Ich geb‘s dem Chef weiter und rege an, dass wir ein Sachverständigengutachten durch einen Archäologen beantragen. Aber vorher rede ich mal mit deiner Rechtsschutzversicherung, ob die dafür geradestehen“, erwiderte Leon. „Das Beste wäre, wenn das Hamburg-Museum dazu was sagen könnte, ob es diese Glocke da wirklich gegeben hat oder ob deinem Opa da die Pferde durchgegangen sind.“

„Ich sehe zu, dass ich in dieser Woche noch ins Museum komme“, erwiderte Jonas.

Zwei Tage später fuhr er nach Feierabend zum Hamburg-Museum am Gorch-Fock-Wall. Er stellte schnell fest, dass eine Glocke, deren einziger Bezugspunkt zu Hamburg war, auf hamburgischem Gebiet gefunden worden zu sein, in keine der Dauerausstellungen gepasst hätte, die es in diesem Museum gibt. Von den Sammlungen wären wohl Bauschmuck und Bauteile, Kunsthandwerk sowie Schifffahrt und Verkehr in Betracht gekommen. Er wandte sich schließlich an einen Museumsmitarbeiter:

„Ich hab‘ da mal ’ne Frage …“

„Ja?“

„Ein Fundstück, das auf hamburgischem Gebiet – zum Beispiel vor der Insel Neuwerk – entdeckt würde, das als Fracht eines Schiffes, von dem man annehmen könnte, dass es Hamburg zum Ziel hatte, identifiziert werden könnte – wo würde das im Museum für Hamburgische Geschichte landen?“

„Was für eine Fracht wäre das gewesen – zum Beispiel?“, fragte der Mitarbeiter.

„Eine Glocke zum Beispiel. Richtig antik, schätzungsweise dreieinhalbtausend Jahre alt und möglicherweise aus dem kleinasiatischen Raum“, antwortete Jonas.

„Ehrlich gesagt, wüsste ich nicht, dass wir hier so was haben …“, erwiderte der Museumsangestellte.

„Falls so was da wäre, wo würde man es unterbringen? Bauteile und –schmuck, weil es vielleicht eine Kirchenglocke sein könnte? Kunsthandwerk, weil es ein toller Bronzeguss ist? Schifffahrt und Hafen, weil es aus der Elbmündung geborgen wurde?“, hakte Jonas nach.

„Hm … Abteilung Bauteile und Bauschmuck betrifft nur solche Bauteile, die auch an oder in Hamburger Häusern waren. Kunsthandwerk bezieht sich auf solches, das in Hamburg hergestellt worden wäre. Schifffahrt und Hafen vielleicht noch am ehesten, wenn es mal Schiffsladung gewesen wäre. Aber … wie gesagt … so etwas ist derzeit nicht in unserem Haus.“

„Wenn es mal in Ihrem Haus gewesen wäre – vor 1945 – wie könnte man es finden, auch wenn es – zum Bespiel auf Befehl der Nazis – aus dem Museum entfernt wurde?“

„Gott, Sie können Fragen stellen …! Ich denke, da müssten wir eine Registriernummer haben, um das nachvollziehen zu können. Haben Sie so etwas?“

„Nein, leider nicht. Nur die Aussage meines Großvaters, dass eine antike Glocke so um 1930 bei Baggerarbeiten vor Neuwerk gefunden wurde und hier im Museum bis etwa 1943 ausgestellt gewesen sein soll. Mein Urgroßvater soll sie hier auch fotografiert haben, aber die Fotos existieren wohl nicht mehr“, erwiderte Jonas.

„Sorry, das würden wir so nicht mehr finden. Aber eine Möglichkeit gäbe es vielleicht noch. So ein Fund würde bestimmt durch die Presse geistern. Wenn es das gegeben hat, könnte Ihnen die Staatsbibliothek Hamburg vielleicht helfen. Die haben sämtliche seit 1696 in Hamburg erschienen Druckerzeugnisse als Pflichtexemplare archiviert“, erwiderte der Museumsangestellte.

„Vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich mich mal in der Stabi umsehen“, erwiderte Jonas, dem allerdings auch gleich schwante, dass das eine Menge Zeit kosten würde.

„Probieren Sie’s mal im Internet. Die vorhandenen Zeitungsbestände sind digitalisiert“, gab der Museumsmitarbeiter noch einen ergänzenden Hinweis.

„Noch besser. Vielen Dank“, erwiderte Jonas, wohl wissend, dass auch das nicht ohne Zeitverlust abgehen würde.

Wieder zu Hause begann Jonas zu forschen. Die Staatsbibliothek Hamburg erklärte auf der Seite „Pflichtexemplare von Hamburger Publikationen“, dass im Juli 1943 infolge der Bombardierung der Bibliothek der größte Teil des Pflichtexemplarbestandes vernichtet worden sei, dass aber nach dem Krieg in „vielen Fällen“ Ersatz beschafft werden konnte. Die nächsten Tage war er jeden Abend nach Feierabend mehrere Stunden beschäftigt, die alten Zeitungen durchzugehen. Die Staatsbibliothek Hamburg leitete weiter zur European Library.

Nach einer ganzen Woche hatte er die Publikationen durch, was auch an oftmals elend langen Ladezeiten der viel frequentierten European Library lag. Er hatte keinen Artikel zu einer antiken Glocke gefunden, weder im Hamburger Anzeiger, noch in den Hamburger Nachrichten, dem Hamburger Correspondent, Hamburger Neueste Zeitung oder der Neuen Hamburger Zeitung. Allerdings war keine der Zeitungen des Jahrgangs 1928 wirklich vollständig, auch wenn es 1.761 Seiten waren, die er nach Eingabe von „Hamburger + 1928“ erhielt. Die elektronische Bibliothek listete nämlich nicht nur Ergebnisse aus dem Jahr 1928 auf, sondern auch aus späteren Jahren.

„Also“, sagte er, als er am Morgen nach dem letzten Forschungsabend Ralf Schmidt anrief, „nix. Im Museum können sie es nicht ohne eine Registriernummer nachvollziehen, ob dort tatsächlich jemals eine kleinasiatische Glocke aus der Bronzezeit gewesen ist. Ich habe die Hamburger Zeitungen bei den Pflichtexemplaren bis zum letzten vorhandenen Buchstaben durchforstet. Nichts. Aber die Bestände sind durch den Krieg ziemlich gerupft, also nicht vollständig. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch suchen sollte.“

„Okay, wir haben es versucht. Die Rechtsschutz hat die Kostenübernahme für ein archäologisches Gutachten bestätigt. Vielleicht bringt uns das weiter. Ich mache die Klagerwiderung fertig.“

Kapitel 3

Ein Unglück kommt selten allein

Rechtsanwalt Ralf Schmidt schrieb dem Gericht:

***

Klagerwiderung

In der Sache

Agamemnon Pictures Ltd.

Sunset Boulevard

Los Angeles/California

Vertreten durch

Agamemnon Pictures Deutschland

Herwardeshuder Weg 25

20149 Hamburg

(Klägerin)

Gegen

Jonas Mönke

Ebeersreye 110

22159 Hamburg

(Beklagter)

Erwidert der Beklagte auf die Klage vom 1. März 2013 wie folgt:

- A) Es ist unzutreffend, dass der Beklagte für die Titelillustration seines Romans „Die Glocke des Todes“ den Entwurf des bei der Klägerin angestellten Produktionsdesigners Marcus D. Brown verwendet hat, der für ein Requisit für den Film „Mykene“ gefertigt wurde, den die Klägerin produziert hat und der im Jahr 2004 veröffentlicht wurde. Es ist wohl zutreffend, dass der Entwurf des Produktionsdesigners Brown und die Titelillustration mit dem Titelbild des Buches nahezu identisch sind. Der Beklagte bestreitet jedoch, sich dieses Entwurfes bedient zu haben. Er hatte auch gar keinen Zugang zu den Entwürfen des Produktionsdesigners Marcus Brown, die allein von der Klägerin verwahrt werden. Die Klägerin mag darlegen, wie der Beklagte denn auf einen Entwurf hätte zugreifen sollen, der nicht veröffentlicht ist.

Der Beklagte hat vielmehr eine bereits vor dem Juni 1998 entstandene Tuschezeichnung seines Großvaters Hinnerk Trojan zu diesem Zweck digitalisiert und dem Felder-Verlag zur Verfügung gestellt.

Beweis: Signierte Tuschezeichnung des Hinnerk Trojan (als Kopie beigefügt). Original wird im Termin vorgelegt.

Beweis: Zeugnis des Hinnerk Trojan, geb. 29.03.1920, wohnhaft Seniorenwohnanlage Walddörfer, Berner Allee 3, 22159 Hamburg, rechtlich betreut durch Britta Mönke, Schierenberg 67, 22145 Hamburg.

Die Tuschezeichnung ist signiert, jedoch undatiert. Die Tuschezeichnung wurde jedoch vor dem Juni 1998 angefertigt, da der Zeuge Hinnerk Trojan seit eben Juni 1998 erblindet ist.

Beweis: Anliegendes ärztliches Attest des Augenarztes Dr. Thomas Milz, Alaskaweg 9, 22145 Hamburg

Die zweifellos erhebliche Ähnlichkeit der Zeichnung des Großvaters des Beklagten und des Entwurfs wirft für den Beklagten die Frage auf, ob es sich bei dem Entwurf des Produktionsdesigners Marcus Brown tatsächlich um dessen eigene Idee handelt oder ob er selbst eine tatsächlich existierende Bronzeglocke nachgestaltet hat, die er im Zuge seiner Recherchen möglicherweise in einem der einschlägigen Museen gesehen hat, die Artefakte der Bronzezeit ausstellen.

Der Zeuge Trojan hat die Zeichnung nach der Beschreibung seines Vaters gefertigt. Bei dem Vater des Zeugen handelt es sich um Professor Boris Trojan, der bis 1942 an der Universität Berlin ordentlicher Professor für Archäologie war. Er hatte auch die Möglichkeit, die Glocke persönlich in Augenschein zu nehmen. Der Zeuge hat die Glocke, die 1928 bei Baggerarbeiten in der Elbmündung vor der Insel Neuwerk gefunden wurde und bis 1943 im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellt gewesen ist, dortselbst gesehen, als sein Vater für eine Forschungsarbeit Fotos von der ausgestellten Glocke machte.

Beweis: Wie vor.

Ob die seinerzeit im Museum für Hamburgische Geschichte ausgestellte Glocke einzigartig war, ist unklar. Sie ist auch seit dem Krieg verschollen. Da die Glocke ein Bronzeguss war (wie es auch das für den Film „Mykene“ gestaltete Requisit ist), ist es deshalb denkbar, dass der angestellte Produktionsdesigner der Klägerin eine gleichartige Glocke in einem anderen Museum gesehen und sich daran orientiert hat. Wäre dies der Fall, wäre der Entwurf kein geschütztes Werk des angestellten Produktionsdesigners Brown im Sinne von § 2 Abs. 1 (7) und Abs. 2 UrhG, da hier bestimmt ist, dass es sich um persönliche geistige Schöpfungen handeln muss. Ein Entwurf, der lediglich ein bereits existierendes, wenn auch gemeinfreies Werk kopiert, ist keine eigene geistige Schöpfung.

Da zwei augenscheinlich nahezu identische Zeichnungen eines solchen Objektes existieren, von denen das ältere Werk eine Abzeichnung einer real existierenden Glocke war, erscheint es unwahrscheinlich, dass dies rein zufällig geschehen ist und der Produktionsdesigner Brown den Entwurf für das Filmrequisit ausschließlich selbst entworfen hat.

Der Beklagte beantragt deshalb ein archäologisches Gutachten, das klären soll, ob

- a) es historische Vorbilder zu der vom Produktionsdesigner Marcus D. Brown entworfenen Glocke gibt,

- b) es weitere solche real existierenden Glocken gibt,

- c) Übereinstimmungen der von Produktionsdesigner Brown entworfenen Glocke mit historischen Vorbildern vorhanden sind;

- d) die von Produktionsdesigner Brown entworfene Glocke als dessen alleinige Erfindung gelten kann, wenn es möglicherweise keine weiteren Glocken dieser Art gibt;

- e) die Glocke auf dem Bucheinband tatsächlich mit der als Requisit für den Film „Mykene“ entworfenen und tatsächlich hergestellten Glocke identisch ist

- f) sie zum kulturellen Raum passt, in dem der Film „Mykene“ spielt oder – falls nicht – welchem kulturellen Raum, ggf. welcher Zeit sie tatsächlich zuzuordnen ist.

- B) Die Klägerin verlangt vom Beklagten eine pauschale Lizenzgebühr von 10.000 (in Worten: zehntausend) Euro, sofern nicht mehr als zehntausend Exemplare pro Jahr verkauft werden und darüber hinaus je weiterem verkauften Buch eine Lizenzgebühr von 1 (einem) Euro.

Unabhängig von der Frage, ob der Klägerin überhaupt ein Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren zusteht, ist diese Forderung als solche unverhältnismäßig. Der Beklagte hat für die Erstauflage ein Grundhonorar von 5.000 (in Worten fünftausend) Euro erhalten, für jedes darüber hinaus verkaufte Exemplar erhält er 0,50 Euro.

Beweis: Vertrag des Beklagten mit dem Felder-Verlag Hamburg

Diese Beträge sind von ihm selbst zu versteuern. Im Hinblick auf den Umstand, dass er ledig ist, ist er in die Steuerklasse I eingestuft. Er hat zu den Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit das Verlagshonorar hinzuzurechnen. Nach Steuern für das Jahr 2012 werden ihm von seinem Honorar von insgesamt 10.000 (in Worten: zehntausend) Euro gerade 6.000 (in Worten sechstausend) Euro verbleiben.

Beweis: Ermittlung des Steuerbüros Nelkenbaum, Böttgerstraße 4, 20148 Hamburg (Anlage)

Die Klägerin verlangt aber schon allein für die Erstauflage von zehntausend Exemplaren zehntausend Euro. Der Kläger würde schon für 2012 viertausend Euro mehr bezahlen, als ihm überhaupt an Honorar verbleiben wird. Er würde für seine Arbeit, die mit dem Film von Agamemnon Pictures nichts zu tun hat, schlichtweg bestraft, denn die Titelillustration ist nur ein unwesentlicher Teil seines Buches, das immerhin rund fünfhundert Seiten umfasst.

Nicht zu vergessen ist dabei, dass es sich um das Erstlingswerk des Beklagten handelt. Bei einer ersten Buchveröffentlichung hat der Schriftsteller noch keinen Namen, die Veröffentlichung ist für den Verlag mit noch nicht genau kalkulierbaren Risiken behaftet, die regelmäßig ein geringeres Honorar für den Autor nach sich ziehen. Dem Beklagten wäre deshalb nicht etwa vorzuwerfen, dass er mit geschickterer Verhandlung ein höheres Entgelt hätte erwirken können. Nachverhandlungen über ein höheres Honorar kann der Beklagte erst zum Ablauf des aktuellen Vertrages führen, der noch bis 2016 läuft. Die Klägerin will sich hier einfach auf Kosten des Beklagten bereichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Beklagte sich bei der Titelillustration seines Buches nicht des Entwurfes von Marcus D. Brown bedient hat, den er mangels Zugang zu den Archiven der Klägerin gar nicht kennen konnte, sondern eine bereits seit mindestens 1998 im Familienbesitz des Beklagten befindliche Tuschezeichnung seines Großvaters Hinnerk Trojan dafür nutzte, die er digitalisierte. Ob er dessen Einverständnis hatte, ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Ferner ist die Forderung der Klägerin bezüglich der geltend gemachten Lizenzgebühren unverhältnismäßig und würde zu ungerechtfertigter Bereicherung der Klägerin führen, da die Titelillustration nur ein unwesentlicher Teil der Arbeit ist, für die der Beklagte Honorar erhalten hat.

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen und der Klägerin die insoweit entstandenen Kosten der Rechtsverfolgung aufzuerlegen.

Gez.

Ralf Schmidt, Rechtsanwalt

Anlagen:

2 Ausfertigungen der Klageerwiderung für die Klägerin und das Gericht

Vollmacht

Kopie der Tuschezeichnung des Hinnerk Trojan (2x)

Ärztliches Attest Dr. Milz (2x)

Kopie des Vertrages des Beklagten mit dem Felder-Verlag Hamburg (2x)

Ermittlung des Steuerbüros Nelkenbaum bezüglich der zu entrichtenden Steuern des Beklagten (2x)

***

Das Landgericht Hamburg versandte Anfang April 2013 erwartungsgemäß eine Ladung an den Zeugen Hinnerk Trojan über dessen rechtliche Betreuerin Britta Mönke und veranlasste auch ein archäologisches Gutachten, mit dem der an der Universität Hamburg lehrende Archäologieprofessor Roland Bluhm beauftragt wurde.

Der Brief, den Professor Roland Bluhm auf seinem Schreibtisch in der Universität Hamburg fand, gehörte zu den eher seltenen in seinem Beruf als Professor der Archäologie: Das Landgericht Hamburg bestellte ihn zum Gutachter in einem Urheberrechtsprozess. Das Gutachten sollte er bis spätestens zwei Wochen vor dem Termin einreichen, also bis zum 23. April 2013.

Als er Zeichnung sah, die das Gericht der Bestellung und dem Auftrag beigefügt hatte, erinnerte er sich an einen Film, den er Jahre zuvor gesehen hatte: Mykene, ein Film von Peter Wolfson, einem der wenigen Deutschen, die in den USA Karriere gemacht hatten. Er erinnerte sich auch, dass er die Kulissen schon damals als passabel recherchiert betrachtet hatte – aber nicht ganz als zum griechischen Kulturraum der Bronzezeit passend erachtet hatte. Er hätte die Glocke, an die er sich dunkel erinnerte, eher in den ostasiatischen Raum verwiesen. Damals hatte er sich keine Gedanken dazu gemacht. Wolfsons Film war ein Unterhaltungsfilm, keine historische Dokumentation … Erst ein paar Tage zuvor hatte er in einer Buchhandlung auf dem Cover eines Taschenbuchs eine Glocke gesehen, die ihn an die aus Mykene erinnert hatte. Der Autor war ein Jonas Mönke – und das Buch „Die Glocke des Todes“ war dessen Erstling.

Und jetzt stritt sich die Filmfirma Agamemnon Productions mit eben diesem Jonas Mönke um die Rechte an der Glocke.

„Die spinnen, die Griechen!“, kommentierte er die Ladung.

Professor Bluhm schrieb eine E-Mail an die deutsche Vertretung der Produktionsfirma und bat um Übersendung einer möglichst hochaufgelösten Datei mit dem Entwurf des Requisits. Jonas‘ Telefonnummer bekam er vom Gericht. Er rief bei ihm an, bat um Sendung der Covergrafik in möglichst hoher Auflösung, die Jonas auch zusagte und am selben Abend per E-Mail übersandte. Von Agamemnon Productions erhielt Bluhm die Antwort, dass Entwürfe von Requisiten keinesfalls in andere Hände als die des mit der Herstellung von Requisiten beauftragten Unternehmens gegeben würden. Der Mail war eine .jpg-Datei eines Fotos beigefügt, das die fragliche Glocke unter Glas in einem Ausstellungsraum zeigte.

Bluhm studierte die Bilder, die ihm nun zur Verfügung standen. Die Glocken auf den Bildern glichen sich stark. Allerdings war die .jpg-Datei nicht detailreich genug, um wirklich die letzten Einzelheiten der bildlichen Darstellungen sehen zu können. Zudem verzerrte das Glas des Ausstellungskastens die Ränder der Glocke zusätzlich, während die Coverzeichnung des Buches diese Randverzerrung nicht hatte. Dennoch war für ihn offensichtlich, dass die Zeichnung auf dem Umschlag des Buches mit dem Film-Requisit praktisch identisch war – mit einer kleinen Ausnahme: Auf der Glocke und der Cover-Zeichnung war am unteren Rand an der rechten Seite der Glocke eine Art Markierung zu erkennen. Bluhm nahm eine Lupe zur Hand und konnte die Markierung auf dem Foto immer noch nicht genau erkennen. Die Computergrafik und die Tuschezeichnung ließen zu seiner Überraschung erkennen, dass es sich um Keilschriftzeichen handelte, die dem hethitischen Raum zuzuordnen waren. Die Schriftzeichen auf der Coverzeichnung ergaben sogar Sinn: Danach war die Glocke ein Geschenk des hethitischen Königs an den König von Taruiša. Taruiša galt als hethitische Bezeichnung für Troja.

Er schrieb erneut an Agamemnon Productions Deutschland und bat darum, das Foto als wirklich hochauflösende .bmp-Bilddatei per E-Mail geschickt zu bekommen.

Am folgenden Tag hatte er das Foto als .bmp-Datei mit hoher Auflösung. Er vergrößerte den entsprechenden Ausschnitt und wunderte sich nicht schlecht, dass die Schriftzeichen nicht identisch abgebildet waren. Die Keilschriftzeichen auf dem Foto sahen denen der Zeichnung zwar halbwegs ähnlich, ergaben aber keinen erkennbaren Sinn, weil durch die Randverzerrung am unteren Rand Keile fehlten, womit der Sinn der Zeichen verändert wurde.

‚Wie kommen Keilschriftzeichen auf eine Glocke, die für einen Film hergestellt wird, der im antiken Griechenland spielen soll? Und wieso sind sie nicht identisch, wenn die Coverzeichnung das Produkt einer möglichen Urheberrechtsverletzung sein soll? Hat Mönke die Glocke im Original ohne den Kasten gesehen und die Schriftzeichen ergänzt?

Nach zwei Wochen hatte er seine Recherchen erledigt. Die Glocken der Zeichnung und des Fotos entsprachen weder den bekannten Artefakten der Bronzezeit noch war ein solches Exemplar aus Griechenland oder anderen Anrainern des Mittelmeeres bekannt. Auf dem digitalen Foto hatte er im Hintergrund einen Mann erkennen können. Die Glocke war mindestens so hoch wie der Mann im Hintergrund. Die schiere Größe der Glocke ließ ihn eher an buddhistische Glocken aus dem China des 15. Jahrhunderts denken. Die Keilschriftzeichen am unteren Rand der Glocke waren in keiner Weise mit dem griechischen Kulturraum in Verbindung zu bringen, sahen sich aber etwas ähnlich, so dass die Möglichkeit bestand, dass der Zeichner die Glocke ohne den Glaskasten gesehen hatte und die Zeichen ergänzt hatte. Das würde dann auch die unverzerrten Ränder der Glocke auf der Zeichnung erklären.

Bluhm schrieb sein Gutachten mit dem unguten Gefühl, dass der junge Schriftsteller mit einiger Sicherheit würde bluten müssen.

Unabhängig vom Gutachtenauftrag bat er seine Studenten, die ausgestellte Glocke abzuzeichnen. Das Ergebnis ließ ihn stutzen. Irgendetwas stimmte hier nicht. Er beschloss, dies aber erst im Termin ins Gutachten einzuflechten.

Als Jonas am 30. April 2013 vom Gericht das Gutachten bekam, wurde er blass. Die Glocke würde verdammt teuer werden. In dem Moment war er versucht, seine Eltern dazu zu bringen, die Wohnung in der Ebeersreye, die er ja irgendwann ohnehin erben würde, schon jetzt auf ihn zu überschreiben, damit er einen Kredit aufnehmen konnte, um die gar zu wahrscheinlich gewordenen Lizenzgebühren und die Kosten des Prozesses bezahlen zu können.

Er rief dennoch zuerst Ralf Schmidt an.

„Moin, Herr Schmidt“, sagte er, als er durchgestellt wurde. „Das Gutachten sieht schlecht für mich aus.“

„Sehen wir mal. Im Grunde ergibt sich ja nur, dass die Glocke nicht zur griechischen Bronzezeitkultur passt. Die Glocken mögen identisch sein, aber es bleibt fraglich, woher Brown so ganz zufällig eine Glocke zeichnet, die haargenau der entspricht, die Ihr Großvater schon lange vorher dargestellt hat. Ihr Großvater wird aussagen. Vielleicht kriegen wir sie wirklich bei der Büx, woher Brown die Vorlage gehabt hat. Machen Sie sich jetzt keine Sorgen“, beruhigte der Anwalt seinen Mandanten.

Doch es sollte noch schlimmer kommen. Jonas hatte kaum aufgelegt, als das Telefon wieder klingelte.

„Sperling-Assekuranz, Kraftfahrt Schaden, Mönke, guten Tag“, meldete er sich.

„Hallo, Jonas“, hörte er am anderen Ende seine Mutter. „Opa geht es schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob er zum Termin kommen kann. Ich glaube, seine Aussage sollte vorsorglich protokolliert werden – und zwar hier im Altenheim.“

„Oh, ver …!“, fluchte Jonas unterdrückt. „Ich ruf‘ gleich mal Leon an. Sein Chef ist ja auch Notar. Ich meld‘ mich wieder.“

Hörer hinlegen, Hörer hochnehmen und die Nummer von Ralf Schmidt wählen, war eine fließende Bewegung.

„Hi, Leon. Kommt noch dicker: Opa ist krank und kann vielleicht nicht zum Termin kommen. Dein Chef ist doch Notar, kann der seine Aussage protokollieren?“, fragte er den Anwaltsgehilfen.

„Im Prinzip ja, aber die Sache hat den Haken, dass unsere Kanzlei nicht in Hamburg ist. Er kann dich zwar anwaltlich vertreten, aber ein Notar muss immer aus demselben Bundesland sein, in dem das, was zu beurkunden ist, auch stattfindet. Und Rechtsanwälte und Notare sind in Hamburg zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Bei euch dürfte er nur eins von beiden sein. Nee, da muss ein Hamburger Notar ran. Sein ehemaliger Sozius Heiner Kiwus hat sein Notariat am Neuen Wall. Wende dich an ihn, der müsste das noch hinkriegen. Bestell‘ ihm einen schönen Gruß vom Chef.“

Er gab Jonas die Telefonnummer, die der auch gleich wählte. Notar Kiwus hatte allerdings mehr als genug zu tun und sah sich nicht in der Lage, mal eben zwischendurch eine Zeugenaussage notariell zu beurkunden, noch dazu bei einem kranken alten Herrn, der im Pflegeheim war. Er konnte aber seinen Sozius Dieter Langermann vermitteln, der am Freitag, den 3. Mai, vormittags um elf Uhr im Pflegeheim Walddörfer sein wollte, um zusammen mit Jonas und Britta Mönke die Aussage von Hinnerk Trojan aufzunehmen und zu protokollieren.

Am folgenden Tag fuhr Jonas nur ungern zu seinen Eltern zum feiertäglichen Mittagessen. Dass er mit seiner Ahnung Recht gehabt hatte, bewies ihm die missmutige Miene seines Vaters, als er in die Wohnung kam.

„Moin! Bist du nun zufrieden? Opa geht es schlecht – deinetwegen, du Dummbeutel!“, fuhr Bernd ihn an. Jonas sah ihn an. Er wirkte bleich und verstört.

„Danke, Paps!“ knurrte er. „Danke für deine aufbauenden Worte. Weißt du was? Ich hab‘ genug Probleme im Moment. Ich muss mir nicht auch noch einen freien Tag damit versauen lassen, dass ich noch mehr ungerechtfertigte Vorwürfe um die Ohren gehauen bekomme. Tschüß!“

Damit wandte er sich ab und verließ eilig das Haus.

„Jonas!“, rief sein Vater hinterher, aber die Tür fiel ins Schloss, ohne dass Jonas zurückkam.

„Gratuliere. So schnell hattest du ihn noch nie aus dem Haus!“, versetzte Britta. „Du stichelst nicht nur an seinem Hobby herum, nein, wenn er wirklich Hilfe braucht, stößt du ihn vor den Kopf und willst ihm die Verantwortung dafür zuschieben, dass es meinem Vater schlecht geht.“

„Wenn der dumme Bengel ihn in so eine fiese Sache reinzieht, dann regt mich das auf!“, grollte Bernd zurück. „So ‘ne Aufregung kann man so einem alten Herrn nicht zumuten!“

„Ach, Quatsch!“, widersprach Britta. „Soll ich dir was sagen? Mein Vater wäre schon längst unter der Erde, wenn Jonas nicht mit dem Schreiben angefangen hätte und die Geschichten, die Papa ihm erzählt hat, aufgeschrieben hätte; wenn er nicht einen Verlag gefunden hätte, der doch tatsächlich Geld dafür bezahlt, dass Jonas das Buch dort verlegen lässt. Hast du eifriger Spiegelleser eigentlich mal die Hitliste der Bücher in letzter Zeit gesehen? Nein, klar, sonst wüsstest du, dass Jonas‘ Buch aktuell in den Top 20 ist! Aber das ist ja nur Spinnkram, völlig bedeutungslos und irrelevant, denn es zählt nur die ungeschminkte Wahrheit in Form von Zeitungsartikeln! Du lässt keinen Tag vergehen, an dem du ihn nicht einen legal herumlaufenden Banditen nennst, weil er bei einer Versicherung arbeitet. Bernd, unser Sohn ist auch nur ein Mensch! Er hat Nerven – und die werden momentan mehr als nur strapaziert, weil ihm ein Filmkonzern wegen einer Zeichnung, die er angeblich geklaut haben soll, den Prozess macht! Du forschst bei jedem noch so kleinen Fehler eines Lokalpolitikers solange, bis du ihn lang machen kannst. Kannst du das auch mal für deinen Sohn tun? Kannst du ihm einmal die Hilfe sein, die ein Sohn von seinem Vater erwarten kann? Nein, du blaffst ihn an, da hat er noch nicht mal die Türschwelle übertreten! Und das auch noch ohne jeden Grund! Frag‘ dich bitte mal, wie Jonas eigentlich an einen Entwurf für ein Filmrequisit gekommen sein könnte, das im ganzen Film zehn Sekunden zu sehen ist? Bernd, das ist vollkommener Humbug! Wenn du schon auf deine Fahne geschrieben hast, die ganze bittere Wahrheit herauszufinden, mein lieber Investigativjournalist, dann bohr‘ doch mal bei dem Filmkonzern, woher die eigentlich diese Glocke haben. Die müssen doch ’ne Leiche im Keller haben! Es kann doch kein Zufall sein, dass dieser Produktionsdesigner ausgerechnet eine Glocke entworfen haben will, die der aufs Haar gleicht, von der Papa schon vor Jahrzehnten gesprochen hat!“

„Soll ich ihn zurückholen?“, fragte Bernd, über den heftigen Ausbruch seiner Frau doch recht erschrocken.

„Nein, den wirst du erst einmal nicht wiedersehen. Wenn du das geradebiegen willst, rate ich dir, dich mal für unseren Sohn zu engagieren, statt ständig auf ihm rumzuhacken“, erwiderte Britta. „Vielleicht kannst du deine intensiven Internetrecherchen mal dazu nutzen, um zu prüfen, ob diese Entwürfe überhaupt öffentlich zugänglich sind.“

Jonas fuhr mit Tränen in den Augen zurück nach Farmsen. Seit er nach dem Praktikum bei der Redaktion seines Vaters erklärt hatte, lieber Zitronen am Nordpol züchten zu wollen, als Journalist in der Redaktion zu werden, in der auch Bernd Mönke tätig war, stand er mit seinem Vater auf Kriegsfuß. Seither war er Blitzableiter für alle Widrigkeiten, die einem Zeitungsschreiber so über den Weg laufen können. Ob es sein Bürojob als solcher war oder die Tatsache, dass er in einer Branche arbeitete, die für den Normalbürger eher etwas undurchsichtig war, weil dort mit Geschäftsbedingungen gearbeitet wurde, die für einen Durchschnittsdeutschen nur schwer verständlich waren. Jonas hatte den Beruf gelernt, sah sich als jemand, der half, denn Versicherungen sind dazu da, die Folgen von bestimmten Unglücksfällen zu beseitigen oder doch wenigstens zu mindern. Er hatte auch Kollegen, die so taten, als wäre jeder, der einen Schaden meldete, die Ausgeburt der Hölle, mindestens aber ein berufsmäßiger Betrüger. Die gab es auch – und die Versuche, sich auf Kosten einer Versicherung zu bereichern, stiegen immer noch – aber Jonas gehörte nicht zu den Sachbearbeitern, die hinter jedem Busch einen Banditen vermuteten. Es gab gewisse Kriterien, die einen Betrugsversuch nahelegten. Sie bei der Prüfung einer Schadenanzeige anzuwenden war eine Notwendigkeit. Aber bei ungefähr tausend Schäden, die Sachbearbeiter wie Jonas im Jahr zu bearbeiten hatten, kamen vielleicht fünfzig zusammen, bei denen sich Betrugsabsicht konkretisierte. Für seinen Vater waren Versicherer aber Geldgeier, die munter kassierten, sich aber mit aller Vehemenz sträubten, wenn es ans Bezahlen ging. Es war – wie Jonas nur zu gut wusste – eine ebenso von Vorurteilen zugestellte Sicht wie die seiner Kollegen, die in jedem Versicherungsnehmer oder Anspruchsteller nur Betrüger sahen.

Der Beruf war mit Stress verbunden, besonders da, wo es um Schäden an Autos ging, denn der deutsche Michel ist und bleibt ein Autonarr, der sein liebstes Spielzeug nicht gern im kaputten Zustand sieht, dem eine Schadenregulierung nie schnell genug geht. Der zusätzliche Stress durch den Prozess, dem Jonas sich schuldlos ausgesetzt sah, hatte sein berufsbedingt strapaziertes Nervenkostüm noch dünner geschliffen. Dabei hatte er mit dem Schreiben angefangen, um einen Ausgleich zu den immer aggressiver reagierenden Kunden und Geschädigten zu haben.

Er war fertig mit der Welt und wusste im Moment nicht, was er tun sollte. Jetzt allein zu sein, hätte ihn in tiefster Grübelei versinken lassen. Mit anderen den 1. Mai zu feiern, dazu fehlte ihm komplett die Lust. Er wollte seinen kranken Großvater nicht auch noch mit seinen persönlichen Problemen belasten, also fuhr er an der Abzweigung der Berner Allee vorbei, den Berner Heerweg weiter nach Farmsen zu seiner Wohnung. Dort angekommen, warf er sich eilig seine Sportsachen an und lief die Treppe hinunter, hinaus aus dem Haus und über die Straße zum Kupferteich, um ein paar Runden um den kleinen See zu laufen, in der Hoffnung, den Kopf wieder halbwegs frei zu bekommen und die Sticheleien seines Vaters verdauen zu können.

Am folgenden Morgen saß er wieder früh um sieben in seinem Büro am Kapstadtring. Als er sich seinen Kaffee machte, kam kurz nach ihm seine Kollegin Marina Bergmann, setzte ebenfalls ihren Kaffee in die Spur und stellte schon mal den Anrufbeantworter an, um nötige Rückrufe zu notieren. Plötzlich brach sie in helles Gelächter aus.

„Was ist?“ fragte Jonas und sah um die Ecke der Pantry zum Arbeitsplatz seiner Kollegin im Großraumbüro.

„Das musst du dir anhören! Die Schwachmaten werden doch echt nicht alle!“

Jonas ging zu ihr, sie spulte die Aufnahme zurück. Ein Anrufer hatte am Vortag – am 1. Mai, einem bundesweiten gesetzlichen Feiertag – wenigstens viermal angerufen und um umgehenden Rückruf gebeten. Mit jedem Anruf war er galliger geworden, bis er schließlich mit einer Vorstandsbeschwerde drohte, wenn nicht innerhalb von nun fünf Minuten der Rückruf erfolgte. Jonas und Marina bogen sich vor Lachen. Manche Leute hatten wirklich keinen blassen Schimmer, was sich in der Welt außerhalb ihrer vier Wände tat.

„Ich geb‘ das Gunnar. Das ist das gefundene Fressen für ihn!“, jubelte Marina und schrieb eine Notiz an Gunnar Mahnke, den Abteilungsleiter. Mahnke war ein Bär von einem Mann, der seine Mitarbeiter sehr schätzte, aber wenig von dem zu sehen bekam, was sie machten, weil er meinte, dass die schon wussten, was sie taten. Außer bei Prozessen, deren Beauftragungsschreiben er mitunterzeichnen musste, bekam er Akten nur dann zu sehen, wenn etwas schiefgelaufen war.

Drei Stunden später dröhnte die weittragende Stimme von Abteilungsleiter Mahnke aus dessen Zimmer bis in die letzte Ecke des Großraumbüros der Sachbearbeiter, die die einfachen Schäden bearbeiteten, als er den grantigen Anrufer sehr deutlich darauf hinwies, dass seine Mitarbeiter an einem gesetzlichen Feiertag nicht arbeiten würden, weil sie eben nicht bei der Polizei, der Feuerwehr, in einem Krankenhaus, der Bahn oder bei Rundfunk und Fernsehen arbeiteten. Als der Anrufer dann auch noch den Fehler machte, anzumerken, dass er für sein Geld arbeiten würde, während Versicherungsfuzzis Gehalt bekämen, schien die Tür aus der Füllung zu fliegen, als Gunnar Mahnke diesen Typen richtig rund machte und für diese Entgleisung eine ausdrückliche Entschuldigung verlangte. Nachdem er diese Entschuldigung bekommen hatte, stellte er den Anrufer an Jonas weiter.

„Für dich, Jonas. Der ist jetzt so klein, der spaziert samt Hut unter’m Teppich ohne Beulen zu hinterlassen!“, sagte er.

„Danke, Chefchen“, erwiderte Jonas und nahm den nun zahmen Anspruchsteller entgegen. Der junge Sachbearbeiter konnte dem Mann auch noch helfen, indem er ihm mitteilte, dass sein Schaden am 30. April bezahlt worden sei.

Der Tag, der so gut angefangen hatte, ging allerdings nicht so schön weiter. Eine halbe Stunde später rief seine Mutter an und musste ihm mitteilen, dass sein Großvater in der Nacht zuvor gestorben war. Jonas war wie vom Donner gerührt. Nicht nur, dass der Einzige, der wirklich hatte bezeugen können, dass die Zeichnung, die Jonas digitalisiert hatte, sein eigenes Werk war, nicht mehr war; für Jonas war der Tod seines Großvaters auch menschlich eine richtige Katastrophe, weil sein Opa ihm näher gestanden hatte als sein eigener Vater.

Jonas‘ haltloses Schluchzen nach dieser Nachricht alarmierte nicht nur seine Kollegin Marina, sondern auch andere Kollegen einschließlich seines Chefs.

„Was is‘ los?“, fragte Mahnke, als er um die Ecke kam.

„Jonas‘ Opa ist heute Nacht gestorben. Er war ihm mehr Vater als sein Vater“, sagte Marina, die Jonas tröstend im Arm hielt.

„Willst du nach Hause fahren?“, fragte Gunnar Mahnke. Jonas schüttelte heulend den Kopf und nickte gleichzeitig. Sein Chef nickte.

„Neben der Spur!“, sagte er. „Wohnt Matthias nicht in deiner Nähe?“

Wieder ein schluchzendes Nicken.

„Matthias, fahr‘ den Jungen nach Hause!“, wies Mahnke einen älteren Kollegen an, der in Volksdorf wohnte.

Kapitel 4

Auf in den Kampf

Matthias Brückner war – abgesehen von der Tatsache, dass er Volljurist war – auch der Ausbildungsbeauftragte der Abteilung und hatte Jonas zu dem Versicherungskaufmann ausgebildet, der er war. Er hatte an dessen gutem Abschluss einen gehörigen Anteil. Obwohl er gute zwanzig Jahre älter als Jonas war, war er mit dem jungen Mann befreundet, was wohl auch daran lag, dass Jonas und sein eigener Sohn Max Schulkameraden gewesen waren.